「結果は気にしなくていいよ」だけではダメ──責任をしっかり定義する

藤村

ゆめみさんは、各メンバーが責任を持って意思決定できるようにしているそうですね。

今日はそのチームづくりについて、お聞かせいただければと思います。

今日はそのチームづくりについて、お聞かせいただければと思います。

片岡

そうですね。では、そもそも責任ってなんだろう? というところから始めましょうか。

藤村

ぜひぜひ。お願いします。

片岡

よく「自責」という言葉を使いますよね。ともすれば、起きたことの責任はすべて自分にあると考えがちですが、ゆめみでの定義は違います。

藤村

というと?

片岡

僕たちは自責を「結果を出すために約束を守り、最善を尽くす遂行責任を果たすと宣言すること」と定義しています。

仮に成果を出せなかったとしても、それによって評価や給与が下がるような「結果責任」を負うことはありません。

仮に成果を出せなかったとしても、それによって評価や給与が下がるような「結果責任」を負うことはありません。

片岡俊行(かたおか・としゆき)さん。1976年生まれ。京都大学大学院在学中の2000年1月、株式会社ゆめみ設立・代表取締役就任。 在学中に、100万人規模のコミュニティサービスを立ち上げ、その後も1,000万人規模のモバイルコミュニティ・モバイルECサービスを成功させる。また、大手企業向けのデジタルマーケティングの立ち上げ支援を行い、関わったインターネットサービスの規模は5,000万人規模を誇り、スマートフォンを活用したデジタル変革を行うリーディングカンパニーとしてゆめみグループを成長させた。

「全員CEO」「給与自己決定」「有給取り放題」「1カ月1時間勤務でOK」「副業を会社が発注」「定年100歳」など、常識にとらわれない組織づくりの内幕をTwitter(

@raykataoka)やブログなどで発信中

藤村

この考え方に、はっとさせられました。なぜメンバーに結果責任を負わせないという発想になったんですか?

片岡

僕たちは法人向けのWebサービスの受託開発やデジタルマーケティング支援などを行う会社です。

基本的にチームで成果を出すというビジネスモデルなので、個人に対して「結果さえ出せばいい、出せなかったらペナルティ」というやり方はそぐわないと思うんです。そもそも世の中自体が激しく変化しているので、なおさら。

基本的にチームで成果を出すというビジネスモデルなので、個人に対して「結果さえ出せばいい、出せなかったらペナルティ」というやり方はそぐわないと思うんです。そもそも世の中自体が激しく変化しているので、なおさら。

藤村

なるほど。

片岡

ただ、こうした考え方を伝え始めたころは、「結果は気にしなくていいよ、結果責任は課さないから」と言っても「とはいえミスをしたらどうしよう」と考えてなかなか行動できない人も多かったんです。

藤村

よくある自責の観点に縛られていたんですね。

片岡

はい。だから定義を大切にして共通理解を深めています。

言葉の定義をはっきりさせることで、「結果によって評価が下がることはない」と明確に伝えています。

一方ではやたらと他責的な人が出てきて、何か問題が起きたときに「うちは結果責任を負わなくていいんだから」と言って誰かに責任を負わせようとするかもしれない。そんなときにもしっかり立ち返ることができるので、やはり定義は大切なんです。

言葉の定義をはっきりさせることで、「結果によって評価が下がることはない」と明確に伝えています。

一方ではやたらと他責的な人が出てきて、何か問題が起きたときに「うちは結果責任を負わなくていいんだから」と言って誰かに責任を負わせようとするかもしれない。そんなときにもしっかり立ち返ることができるので、やはり定義は大切なんです。

「なんとなく部長だから」で権限と責任を集中させない

藤村

ここまで定義が明確なら、心理的安全性が担保されそうですね。

でも定義がない状態の場合は、何から始めればいいでしょうか? 一般的には「マネジャーが責任を取るよね?」という考え方が支配的だと思いますが。

でも定義がない状態の場合は、何から始めればいいでしょうか? 一般的には「マネジャーが責任を取るよね?」という考え方が支配的だと思いますが。

藤村 能光(ふじむら・よしみつ)。サイボウズ株式会社サイボウズ式編集長。1982年生まれ、大阪府出身。神戸大学を卒業後、ウェブメディアの編集記者などを務め、サイボウズ株式会社に入社。製品マーケティング担当とともにオウンドメディア「サイボウズ式」の立ち上げにかかわり、2015年から編集長を務める。メディア運営や編集部のチームビルディングに関する講演や勉強会への登壇も多数。複業としてタオルブランド「IKEUCHI ORGANIC」のオウンドメディア運営支援にも携わる。書籍「未来のチームの作り方」(扶桑社)を出したこともあり、最近特に未来のチーム作りに目がない。Twitter(@saicolobe)

片岡

うちにもそんな時代がありましたよ。「責任と権限」について議論し、権限のある人が責任も負うべきだと考えていたころがありました。

藤村

変わっていったきっかけは?

片岡

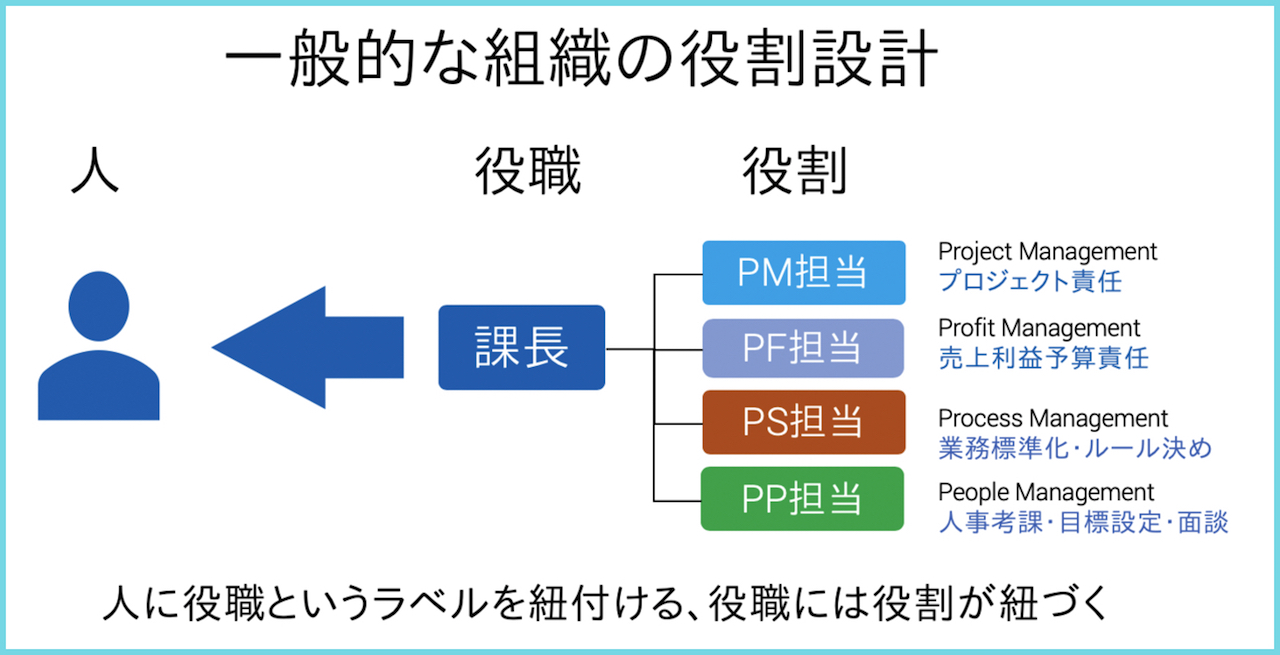

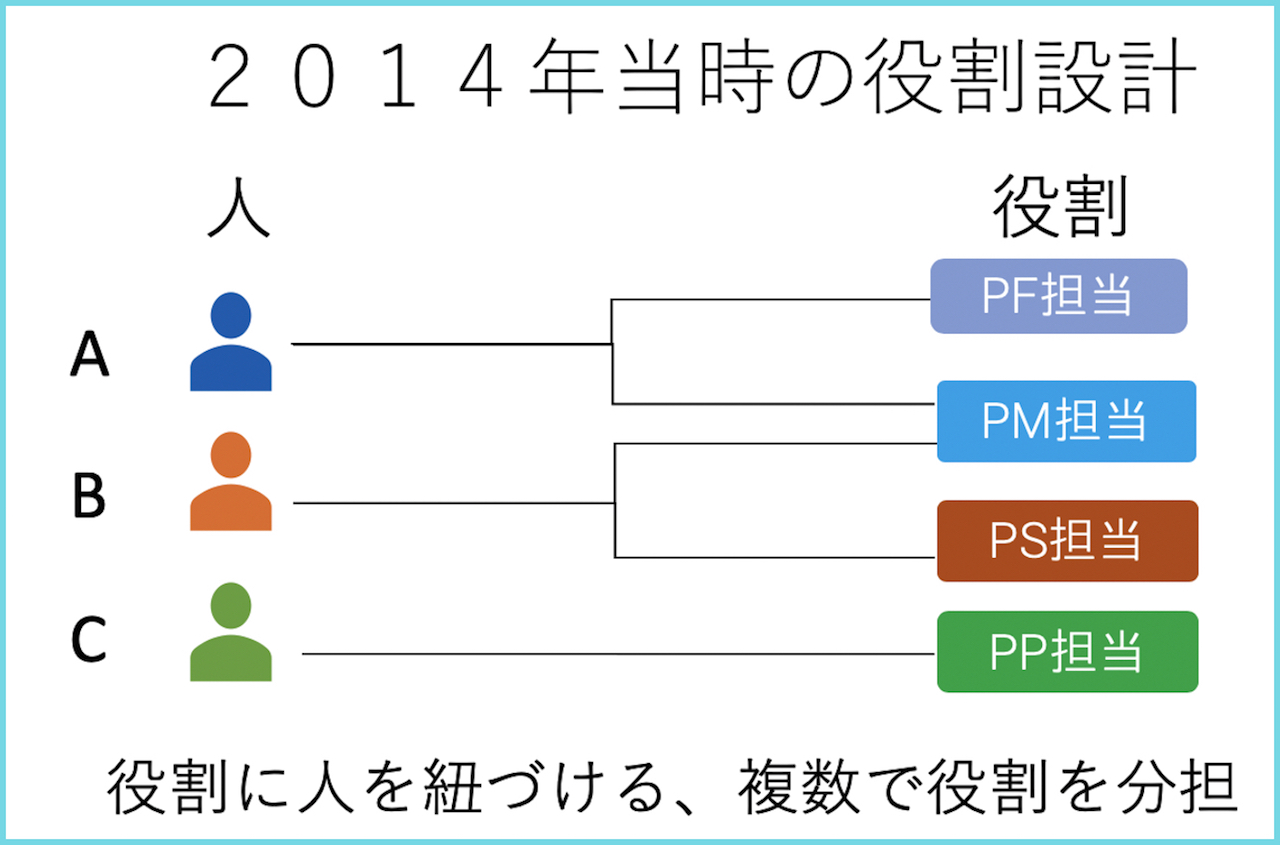

2014年に役割を分担したことですね。

それまではなんとなく「あなたは部長だから」という感じで、マネジャーに責任と権限が集中していました。

それまではなんとなく「あなたは部長だから」という感じで、マネジャーに責任と権限が集中していました。

片岡

すると、優秀な人たちを選んで部長を任せたのに、3人連続で「つらいので、もう部長をやめたいです」と言われてしまって。僕が社長と部長を兼務せざるを得ませんでした。

藤村

うわぁ……。マネジャーって、メンバーには直接目に見えにくい仕事も多いので、分かります。

片岡

「これは構造的に無理だな」と思いました。

1人のマネジャーに責任と権限が集中していたのは、裏を返せば役割の定義があいまいだったということです。

そこで、プロフィットマネジメント(利益最大化)やプロジェクトマネジメントなど、それぞれが得意とする役割に紐づけて、さらに1人で背負うことがないようにしました。

1人のマネジャーに責任と権限が集中していたのは、裏を返せば役割の定義があいまいだったということです。

そこで、プロフィットマネジメント(利益最大化)やプロジェクトマネジメントなど、それぞれが得意とする役割に紐づけて、さらに1人で背負うことがないようにしました。

藤村

得意な役割を任せて、複数のマネジャーで分担していくと。

片岡

はい。そもそも僕たちは大企業を相手に、何千万人をも対象とするようなシステムを作っています。

プロジェクトマネジメント1つとってもかなり複雑で高度な役割を求めているのに、さらに大変な部長という役職を押しつけていたわけです。

プロジェクトマネジメント1つとってもかなり複雑で高度な役割を求めているのに、さらに大変な部長という役職を押しつけていたわけです。

藤村

「つらいので部長をやめます」と言いたくなる気持ちがよくわかります。

片岡

このままでは会社を成長させられないですよね。だから、社長権限で「えいや」で変えました。

嫌悪や怒りは「この人を見習いたい!」という気持ちに変える

藤村

もう1つだけお聞きしたいのですが。

片岡

どうぞ。

藤村

得意領域を任せてもらえるとしても、マネジメントに絡むような大切な役割を与えられたときに、肝心のメンバー側が「自主的に行動することに恐れを抱く」こともあると思うんです。

片岡

わかります。

任される予算にしても、5000円や1万円のうちはいいかもしれませんが、10万円、100万円と大きくなっていくにつれて、枠の大きさに恐れを抱いてしまうかもしれませんね。

任される予算にしても、5000円や1万円のうちはいいかもしれませんが、10万円、100万円と大きくなっていくにつれて、枠の大きさに恐れを抱いてしまうかもしれませんね。

藤村

その枠をメンバー自身が自分の力で破っていくためには、何が必要だと思いますか?

片岡

ゆめみでは、わざと人間同士の揉めごとを発生させ、感情のぶつかり合いを経験させることを重視しています。

藤村

え、わざとですか? 僕、揉めごとは苦手なんです……。

片岡

そうなんですね。僕は事業に影響がまったくない領域で、わざとトラブルを起こすんです。

これは脳神経科学や心理学に基づいた、脳を鍛えていくためのプロセスです。擬似的な不安を社内に発生させ、ストレスを与えることで、自分の思考パターンを変えてもらうことを意図しています。

これは脳神経科学や心理学に基づいた、脳を鍛えていくためのプロセスです。擬似的な不安を社内に発生させ、ストレスを与えることで、自分の思考パターンを変えてもらうことを意図しています。

藤村

たとえば、どんな思考パターンの変化がありますか?

片岡

「身勝手な振る舞いをするメンバーに怒りを覚える」という人がいます。その人は日ごろは自分の感情を抑えて、「ルールは守らなきゃいけないもの」と思いこんでいます。

でもその裏側には、実は嫉妬の感情が隠れていることもあるんです。「自分も好き勝手に、自由奔放に振る舞ってみたい」という気持ちがある。しかしそれを否定して、ずっと自分をだまして生きてきた。

この「うらやましい」という気持ちに気づくことが大切です。

でもその裏側には、実は嫉妬の感情が隠れていることもあるんです。「自分も好き勝手に、自由奔放に振る舞ってみたい」という気持ちがある。しかしそれを否定して、ずっと自分をだまして生きてきた。

この「うらやましい」という気持ちに気づくことが大切です。

藤村

なるほど。

片岡

自由奔放に振る舞うのは、状況によっては必要なスキルでもあります。目の前で勝手な振る舞いをしているメンバーは、その能力がとても高いということ。

そうやって思考を変え、パターン学習されていた嫌悪や怒りの感情ではなく、「この人はすごい、見習いたい、師匠だ!」といった形に置き換えていくんです。これが脳の訓練です。

そうやって思考を変え、パターン学習されていた嫌悪や怒りの感情ではなく、「この人はすごい、見習いたい、師匠だ!」といった形に置き換えていくんです。これが脳の訓練です。

藤村

具体的に、片岡さんはどのようなことをするんですか?

片岡

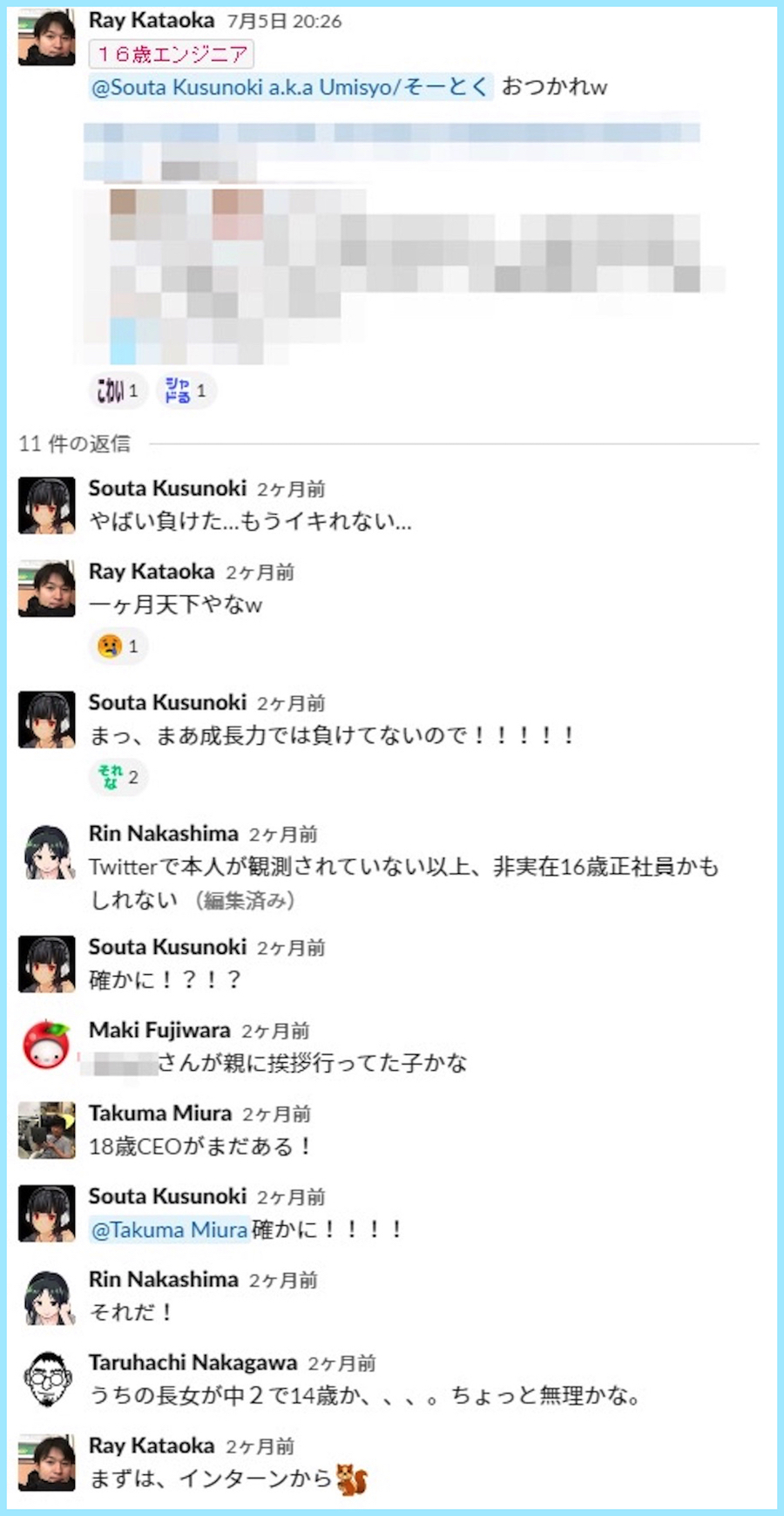

社内で使うSlackでは、僕がみんなにちょっとした煽り文句を言ってみることがあります。それでイライラしている人がいたら、「そんな感情を抱いている自分を認知してね」と書くんです。

藤村

わざと煽り文句を言うとは(笑)。とはいえ、目的はメタ認知(*)につなげてもらうことで、相手を傷つけるようなものではないんですよね?

(*)自分自身を客観的に認知する能力

片岡

そう、自分の感情が荒ぶっていることをメタ認知してもらうんです。

もちろんその背景には、科学的に脳の学習をしているという文脈があります。そうでなければ単なるモラハラやパワハラになってしまいますから。個人のトラウマも慎重に考えています。

そのうえで少々のことには感情が乱れないように、僕が耐性をつける手伝いをしています。

もちろんその背景には、科学的に脳の学習をしているという文脈があります。そうでなければ単なるモラハラやパワハラになってしまいますから。個人のトラウマも慎重に考えています。

そのうえで少々のことには感情が乱れないように、僕が耐性をつける手伝いをしています。

藤村

具体的なやりとりが気になります。

片岡

たとえばこちらのSlackのやりとりでは、他社の「16歳のエンジニアが入社した」というツイートを社内にいる18歳のエンジニアに向けて引用し、煽るような発言をしています。

普段からこうした発言に感情を荒立てず、おもしろがりながらお互いにコミュニケーションすることを目指しています。

普段からこうした発言に感情を荒立てず、おもしろがりながらお互いにコミュニケーションすることを目指しています。

メンバー同士の活発なコミュニケーションも起きている

藤村

思ったより微笑ましくてホッとしました......(笑)。こうしたストレスをきっかけにして行動や思考、感情のパターンを認知し、学習していくということですね。

片岡

普段のやりとりでも、語気が荒くなる人とそれに怒っている人がいたら、僕が「ちょっと待った!」と、解説付きでツッコミを入れています。

すると「こんなつまらないことで怒ってしまったよ」と笑いが起き、みんなで楽しみながら学習していけるんです。

すると「こんなつまらないことで怒ってしまったよ」と笑いが起き、みんなで楽しみながら学習していけるんです。

藤村

こうした感情の科学が、自主的に行動するときの「恐れ」と向き合うことにつながっていくということでしょうか。

片岡

はい。たとえば、エンジニアが社外の人とやりとりするとき、声の大きい人になかなか発言できず話が進んでしまうことも多い。

怒りや嫌悪と同様に、自分がどのような恐れを抱いているのか、それをメタ認知できるようになれば、自分の考えをしっかり伝えることができますし、新しいことにも挑戦しやすくなるはずです。

こんなことばかりやっているので、最近の社内では、僕の言うことにだんだん反応してくれなくなってきているんですよ(笑)。新しい仕掛けを考えなきゃいけないなぁ、と思っているところです。

怒りや嫌悪と同様に、自分がどのような恐れを抱いているのか、それをメタ認知できるようになれば、自分の考えをしっかり伝えることができますし、新しいことにも挑戦しやすくなるはずです。

こんなことばかりやっているので、最近の社内では、僕の言うことにだんだん反応してくれなくなってきているんですよ(笑)。新しい仕掛けを考えなきゃいけないなぁ、と思っているところです。

片岡さんへのインタビュー後編は9月24日に公開予定。メンバーが自分らしさと向き合い、適切な役割を見つけられる組織のつくり方を聞きます。

執筆:多田慎介/撮影:矢野拓実/企画編集:山口遼大