新入社員のテレワーク用PCは、人事メンバーが事前にセットアップし、各自宅へ発送。入社式や研修もZoomで開催された

実はそんなに苦労はなかった? 完全テレワークで入社した新人たちのホンネ

今井

20卒入社の皆さん、新卒から完全テレワークでめちゃ大変でしたよね……。

僕が社会人1年目の時はリアルで入社したので、研修で同期と仲を深めたり、日々の業務では隣にいた先輩にたくさん質問したり、仕事後には飲みに連れて行ってもらったりして関係性ができました。

でも、完全テレワークだとそんな機会はなさそうですよね……。さぞかし辛かったと思います。

僕が社会人1年目の時はリアルで入社したので、研修で同期と仲を深めたり、日々の業務では隣にいた先輩にたくさん質問したり、仕事後には飲みに連れて行ってもらったりして関係性ができました。

でも、完全テレワークだとそんな機会はなさそうですよね……。さぞかし辛かったと思います。

今井豪人(いまい・かつと)。新卒で酒類・食品メーカーに入社。2020年7月にサイボウズに転職し、コーポレートブランディング部に所属。リアルで社会人になった世代

川平

いやあ、そう心配されて「完全テレワークで入社した人」として過去に取材を受けましたが、正直あまり苦労した覚えがないんですよね……。

岡田

そうなんですよね(笑)。

逆に僕らはリアルでの入社を知らない分、これがある意味"当たり前"なんです。なので「困るよね」と心配されても、どう反応していいのかわからない。

逆に僕らはリアルでの入社を知らない分、これがある意味"当たり前"なんです。なので「困るよね」と心配されても、どう反応していいのかわからない。

鈴木

まさに。研修はオンラインで仕事を進めるために必要な要素がプログラムに入っていましたし、その後の業務も滞りなくできているので。

今井

えっ?! みなさんの苦労話を聞き取り、来年度の受け入れに活かしてもらうつもりだったのに。どうしよう……。

岡田

すみません(苦笑)。

今井

じゃあ……今回はなぜみなさんがスムーズに業務を進められたのかを考える場にしたいと思います。

リモート研修には、心理的安全性とテキストコミュニケーション力が欠かせない

今井

今回は人事部の髙木さんもこの場にいるので、まずは研修の内容から聞いていきましょう。

髙木さん、リモート研修だったからこそ、特別に工夫したことはありますか?

髙木さん、リモート研修だったからこそ、特別に工夫したことはありますか?

髙木

リモート研修では、大きく2つの工夫をしました。

1つ目は「心理的に安心安全で、質問しやすい空気をつくること」。2つ目は「テキストコミュニケーション研修」です。

1つ目は「心理的に安心安全で、質問しやすい空気をつくること」。2つ目は「テキストコミュニケーション研修」です。

髙木一史(たかぎ・かずし)。新卒で大手自動車メーカーに入社、労務管理や労政施策に携わる。その後、サイボウズに転職し、労務/育成を担当。人事制度の企画や労務管理、研修の設計をしながら、100人100通りの働き方に挑戦中

今井

なるほど。まず1つ目から詳しく聞かせてください。

心理的に安全で気軽に話せるような雰囲気づくりは、サイボウズでは特に大切にしていることだと思います。リアルとリモートだとどんな違いがあるのでしょうか?

心理的に安全で気軽に話せるような雰囲気づくりは、サイボウズでは特に大切にしていることだと思います。リアルとリモートだとどんな違いがあるのでしょうか?

髙木

やっぱりリモートだとその場の雰囲気を伝えにくいし、新人37人も参加しているZoomだと話すタイミングもつかみにくいんですよ。

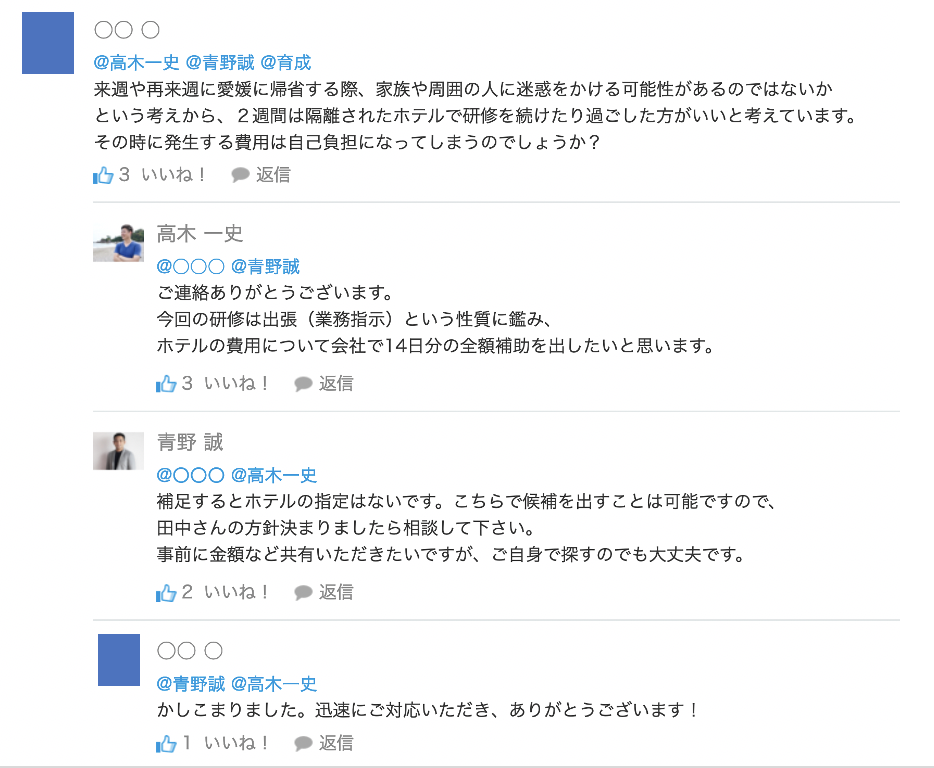

だから、少しでも質問がしやすくなるように、朝と夕方に雑談タイムを設けたり、kintoneで「こういうことに困っています」という書き込みを見たら、人事部のみんなで協力して即レスしたりしていました。

だから、少しでも質問がしやすくなるように、朝と夕方に雑談タイムを設けたり、kintoneで「こういうことに困っています」という書き込みを見たら、人事部のみんなで協力して即レスしたりしていました。

ほぼすべての仕事のやり取りをしているサイボウズのkintone。こちらは「人事⇄20卒新人」の相談スペース。新人がなにか書き込むと、人事をはじめさまざまなメンバーがコメントを残す

今井

「いつでも質問して大丈夫な雰囲気を伝えること」を大事にされていたのですね。これは大事な視点な気がします。

続いて、2つ目の工夫である「テキストコミュニケーション研修」についても伺えますか?

続いて、2つ目の工夫である「テキストコミュニケーション研修」についても伺えますか?

髙木

テレワークで仕事を進める場合、テキストコミュニケーションの量が多くなるので、文章で上手に物事を伝える技術が求められるんです。

社内に製品マニュアルを作成するプロの書き手がいるので、彼らに監修してもらって、新しい研修プログラムを作りましたよ。

社内に製品マニュアルを作成するプロの書き手がいるので、彼らに監修してもらって、新しい研修プログラムを作りましたよ。

リモート研修のメリットは「復習のしやすさ」と「物理的な制限のなさ」

今井

初めての取り組みだからこそ、いろんな工夫をしてきたんですね。

実際やってみて、オンラインならではのメリットとデメリットはありましたか?

実際やってみて、オンラインならではのメリットとデメリットはありましたか?

髙木

シンプルに「知識をインプットする研修は、オンラインのほうがいい」と思いました。

Zoomで録画して、あとで好きなタイミングで復習することもできますからね。

Zoomで録画して、あとで好きなタイミングで復習することもできますからね。

今井

ふむふむ。

髙木

一方、人とのつながりをつくるのは、オンラインだと限界がありますね。「こういう雰囲気で話す人なんだ」といった情報はオンラインだと伝わりづらいので。五感をフルに使ってコミュニケーションできるリアルの方が、人間関係は構築しやすい気がします。

だから、2021年度の研修では、オンラインを基本にしながらも、リアルで関係性を構築するワークショップも部分的に取り入れたいと思っています。もちろん、これはコロナの情勢を考慮しつつ、しっかりと感染対策を取った状態での話ですが。

だから、2021年度の研修では、オンラインを基本にしながらも、リアルで関係性を構築するワークショップも部分的に取り入れたいと思っています。もちろん、これはコロナの情勢を考慮しつつ、しっかりと感染対策を取った状態での話ですが。

今井

たしかに、1回リアルで会っているだけでも、安心感や信頼感は違ってきますよね。

僕もサイボウズは中途リモート入社なのですが、入社初日にチームメンバーがタイミングを合わせて出社してくれて。それがスムーズな関係構築につながったように感じています。

僕もサイボウズは中途リモート入社なのですが、入社初日にチームメンバーがタイミングを合わせて出社してくれて。それがスムーズな関係構築につながったように感じています。

髙木

まさに。毎日会う必要はないですが、1回会っておくと関係構築しやすいと思いますね。

今井

オンラインで研修をするなかで、ほかに何か発見はありましたか?

髙木

そうですね。新人研修の内容が、新人以外にも結構需要があることに気がつきました(笑)。

今年は新人研修のスケジュールとZoomのURLを全社に共有して、社員なら誰でも参加できるようにしたんです。すると、新人含め134人ものメンバーが参加した研修もありました。

物理的な収容人数に限界のないオンライン研修をしたからこそ、新人以外の社員にもニーズがあると気づけたことも面白かったですね。

今年は新人研修のスケジュールとZoomのURLを全社に共有して、社員なら誰でも参加できるようにしたんです。すると、新人含め134人ものメンバーが参加した研修もありました。

物理的な収容人数に限界のないオンライン研修をしたからこそ、新人以外の社員にもニーズがあると気づけたことも面白かったですね。

Garoonで研修の予定を全社公開。すべての研修で新人以外のメンバーが参加した

オンライン研修の盛り上がりに一役買った「実況スレ」の存在

今井

さて、ここからは新人のみなさんにお話を聞いていきたいと思います。

研修の内容がよかったことは何となくわかったのですが、ぶっちゃけ盛り上がったんですか?

同期とくだらない話で盛り上がって、仲良くなることも新人研修ならではだと思っていて。でも、オンラインだとそれが難しいんじゃないかな、と。

研修の内容がよかったことは何となくわかったのですが、ぶっちゃけ盛り上がったんですか?

同期とくだらない話で盛り上がって、仲良くなることも新人研修ならではだと思っていて。でも、オンラインだとそれが難しいんじゃないかな、と。

川平

盛り上がっていたと思いますよ。ほかの会社の研修を受けたことがないので比較はできないですが、「実況スレ」がおもしろかったですね。

川平朋花(かわひら・ともか)。マーケティング本部に所属。主にGaroonの製品プロモーションを担当

今井

実況スレ?

川平

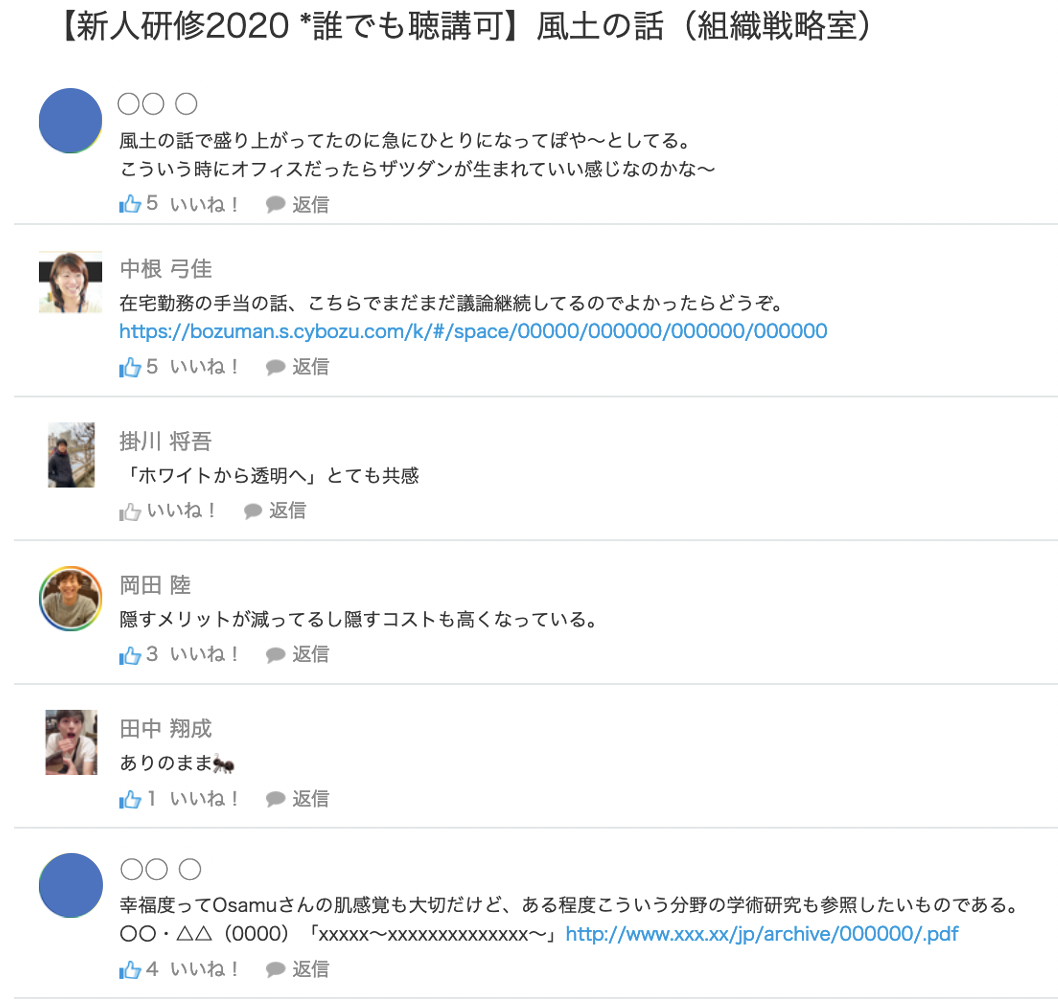

講義中に、思ったことや疑問をkintoneに書き込むスレッドがあるんです。

新人研修を見ている先輩メンバーや中途で最近入社したメンバーが一斉に書き込んでいたので、同期以外の人と交流できたのも楽しかったですね。

新人研修を見ている先輩メンバーや中途で最近入社したメンバーが一斉に書き込んでいたので、同期以外の人と交流できたのも楽しかったですね。

kintoneに作成された「実況スレ」の様子。参加者同士がリアルタイムで気軽に感想を書いたり、関連しそうな情報を共有しあったりしている

鈴木

わたしはオンラインの研修だとちょっと受け身になってしまいそうだな……と不安に思っていました(笑)。

でも、実況スレで気づきや疑問を書き込むことで、参加者全員で学びを共有できる楽しさがあって、前のめりに受けることができました。

一方通行になってしまいがちな講義でも、双方向のコミュニケーションが生まれるので、すごくいい仕組みだと思いますね。

でも、実況スレで気づきや疑問を書き込むことで、参加者全員で学びを共有できる楽しさがあって、前のめりに受けることができました。

一方通行になってしまいがちな講義でも、双方向のコミュニケーションが生まれるので、すごくいい仕組みだと思いますね。

鈴木佳苗(すずき・かなえ)。営業本部パートナー第1営業部。大手クライアント様のパートナーとして販売戦略を考える業務を担当

オンラインのほうが質問する側・される側ともに気を遣わずに済む?

今井

なるほど、みなさんのお話から、オンラインでも研修が充実していたことはちゃんと伝わりました。今度は少し視点を変えて、実際の業務について伺えればと思います。

自分の新人時代を振り返ると、事あるごとに近くの先輩に質問しながら徐々に仕事を覚えていった記憶があります。

最初は気軽に質問できる環境が大事だと思うのですが、オンラインだと質問のしづらさはありませんでしたか?

自分の新人時代を振り返ると、事あるごとに近くの先輩に質問しながら徐々に仕事を覚えていった記憶があります。

最初は気軽に質問できる環境が大事だと思うのですが、オンラインだと質問のしづらさはありませんでしたか?

岡田

うーん、僕は逆にオンラインのほうが質問しやすかったです(笑)。なんなら出社して同じ空間にいても、kintoneで質問しちゃいます。

今井

それはすごい(笑)。どうしてkintoneのほうが、質問しやすいんですか?

岡田陸(おかだ・りく)。人事本部採用育成部新卒採用担当。主に新卒採用業務に携わる

岡田

リアルだと「ちょっといいですか」と聞いたら、「いいよ」とは言ってくれるんです。でも、仕事を一時中断してもらうので「やっぱり迷惑かな」と思ってしまう。

一方、オンラインだと先輩たちのペースで返してもらえるから、あまり気を遣わないで済むんですよ。

一方、オンラインだと先輩たちのペースで返してもらえるから、あまり気を遣わないで済むんですよ。

今井

わかります。「お手隙の際に……」と伝えても、手を止めて直ぐに対応してくださる優しい人も多いですもんね。

相手の都合を考えると、リアルでの質問のしづらさもあるかもしれない。

相手の都合を考えると、リアルでの質問のしづらさもあるかもしれない。

川平

わたしがすごく助かったのは「質問があったらここに書き込んでね」というスレッドを用意してもらったことですね。

チームメンバー全員が見るものなので、空いている人がその時々に回答してくれるんです。かんたんな内容ならすぐに返信が来るので、打ち合わせを待たずに仕事を進められるのも助かりましたね。

チームメンバー全員が見るものなので、空いている人がその時々に回答してくれるんです。かんたんな内容ならすぐに返信が来るので、打ち合わせを待たずに仕事を進められるのも助かりましたね。

今井

「対応できる人が対応する」という仕組みだと、特定の個人に負担をかけずに済むのもいいですね。

川平

そうなんです。もっと言うと「質問しないで解決する」こともたくさんありましね。

今井

えっ、どういうことですか?

川平

サイボウズでは、基本的に仕事のやりとりはkintone上で行うので、先輩の仕事の進め方やプロジェクトの経緯などがいつでも見られるんです。

テーマごとに立てられているスレッドを調べれば、質問せずとも、過去にメンバーがどう対応したのか、わかるケースも多くて。

テーマごとに立てられているスレッドを調べれば、質問せずとも、過去にメンバーがどう対応したのか、わかるケースも多くて。

サイボウズのkintoneでは、テーマごとにスレッドを立ててやりとりがされるため、あとから参加したメンバーでもキャッチアップしやすい

「土台となる教育」に加え、「自分たちでも自由に学べる環境」の2段構え

今井

でもそうなると、kintoneに仕事のプロセスやノウハウを載せているからこそ、「自分で調べればわかるでしょ?」みたいな冷たさを感じることはないんでしょうか?

川平

それはないですかね。情報がオープンになっていることと、それをみんなが知っていることは違うよね、といった話は社内でもたまに出ていて。

だから、積極的に新人のために情報の導線を整理したり、みんなで「こういう使い方があるよ」ってシェアし合ったりしていて。温かい対応だな、と感じています。

だから、積極的に新人のために情報の導線を整理したり、みんなで「こういう使い方があるよ」ってシェアし合ったりしていて。温かい対応だな、と感じています。

髙木

そこは意識していますね。どちらかというと、サイボウズって土台となる教育があって、それにプラスαで情報をオープンにしているんですよ。

多くの日本企業では、新人をゼロから教育する仕組みがありますよね。でも、新人は「こういうノウハウが知りたい」と思ったときに質問できる相手は、大半が直属の上司だけなんです。

一方サイボウズでは、自分で検索して「この人はこんなやりとりしているから、参考にしてみよう」と、部署を問わずいろんな人から学べる。

多くの日本企業では、新人をゼロから教育する仕組みがありますよね。でも、新人は「こういうノウハウが知りたい」と思ったときに質問できる相手は、大半が直属の上司だけなんです。

一方サイボウズでは、自分で検索して「この人はこんなやりとりしているから、参考にしてみよう」と、部署を問わずいろんな人から学べる。

今井

教育がある上で、さらに自分たちでも学べる、2段構えなんですね。

岡田

それこそ、僕は先輩に「ノウハウを見てできなかったら、それはノウハウが悪いということ。この機会にノウハウは更新すべき」と言ってもらいましたよ。

ノウハウを常にアップデートし続けていく姿勢があるので、「これ聞いたらアホだと思われるかな」と不安を感じずに、自分の疑問を率直に伝えやすいんですよね。

ノウハウを常にアップデートし続けていく姿勢があるので、「これ聞いたらアホだと思われるかな」と不安を感じずに、自分の疑問を率直に伝えやすいんですよね。

今井

名言だ……!

オンラインでは時間と距離の壁がなくなり、さまざまな可能性が広がる

今井

それぞれの職種の中で感じた「オンラインならではのメリット」ってありますか?

鈴木

営業部では移動の時間が省け、より多くの商談ができ、いままで行けなかった地域のお客さまにも商談ができるようになった、という話を先輩からよく聞きますね。

コロナ禍前からオンラインでの商談もあったそうですが、地域のお客さまだと「実際会って話してもらわないとわからない」という声が多かったんです。

でも、コロナ禍で世の中の風潮が変わっていくにつれて、オンラインの商談も受け入れてもらいやすくなって。結果的に広範囲で、たくさんの商談ができるようになったみたいです。

コロナ禍前からオンラインでの商談もあったそうですが、地域のお客さまだと「実際会って話してもらわないとわからない」という声が多かったんです。

でも、コロナ禍で世の中の風潮が変わっていくにつれて、オンラインの商談も受け入れてもらいやすくなって。結果的に広範囲で、たくさんの商談ができるようになったみたいです。

川平

私はマーケティングのチームにいるので、開発や営業の方に助けていただくことも多いのですが、出社がメインだったらここまで気軽にコミュニケーションを取れていなかったと思います。

サイボウズの東京オフィスでは、部署ごとにフロアが分かれていたり、同じフロアでも開発部門はセキュリティの問題で別のドアがあって気軽に入れなかったりするんです。

でも、kintoneだと物理的な隔たりがないので、ふらっと雑談ができる。他部署のメンバーに自分の書き込みを拾ってもらったり、逆に他部署の動きを覗いたり。オンラインだからこその距離の近さはあると思いますね。

サイボウズの東京オフィスでは、部署ごとにフロアが分かれていたり、同じフロアでも開発部門はセキュリティの問題で別のドアがあって気軽に入れなかったりするんです。

でも、kintoneだと物理的な隔たりがないので、ふらっと雑談ができる。他部署のメンバーに自分の書き込みを拾ってもらったり、逆に他部署の動きを覗いたり。オンラインだからこその距離の近さはあると思いますね。

岡田

人事の視点で言うと、会社の雰囲気や社員の仕事を把握しやすい、というメリットがあると感じています。

面接で「会社の雰囲気は?」「〇〇部の新卒社員はどんな仕事をしていますか?」とよく聞かれるんです。kintoneで日報・分報を見にいけるので、他部署のことであっても説明しやすいなと。

すべてのコミュニケーションがオンラインに移行した結果、他部署で何が起こっているのかがより見えやすくなり、会社全体について説明しやすくなっている面があると感じています。

面接で「会社の雰囲気は?」「〇〇部の新卒社員はどんな仕事をしていますか?」とよく聞かれるんです。kintoneで日報・分報を見にいけるので、他部署のことであっても説明しやすいなと。

すべてのコミュニケーションがオンラインに移行した結果、他部署で何が起こっているのかがより見えやすくなり、会社全体について説明しやすくなっている面があると感じています。

オンラインとリアル、どっちが良い・悪いはない。それぞれを組み合わせ、働きやすい環境へ

今井

ここまで聞くと「全部オンラインでいいじゃん!」って思っちゃいますね(笑)。

鈴木

いやいや〜、そうとも言え切れないんですよね。わたしはリアルの商談だからこそ学べることがあるなって。

先輩が無意識にしていることって結構あるじゃないですか。お客さまをお待たせしないようエレベーターのボタンをさっと押すとか、誰よりも先に動いてドアを開けておくとか。

本人にとっては"当たり前"なことだと、テキストに残らないので、リアルで観察しながらじゃないと学べないと思いましたね。

先輩が無意識にしていることって結構あるじゃないですか。お客さまをお待たせしないようエレベーターのボタンをさっと押すとか、誰よりも先に動いてドアを開けておくとか。

本人にとっては"当たり前"なことだと、テキストに残らないので、リアルで観察しながらじゃないと学べないと思いましたね。

今井

たしかに。自然にやっていることは、現場で学ぶしかないですよね。

岡田

社内コミュニケーションの観点から言うと、オンラインだけで自分のことをしっかり知ってもらうのは難しいな、と。

一方的に名前を知っている先輩は多いんですけど、面識があって密に話す人は少ないんです。その意味でも、人間関係の構築はやっぱりリアルのほうがスムーズで、仲良くなるのも早い気がしますね。

一方的に名前を知っている先輩は多いんですけど、面識があって密に話す人は少ないんです。その意味でも、人間関係の構築はやっぱりリアルのほうがスムーズで、仲良くなるのも早い気がしますね。

今井

なるほど、職場の人と仲良くなることは大事ですもんね!

川平

うーん……。ちょっと細かいかもしれませんが、わたしは職場の人と、必ずしも「仲良く」ならなくてもいいと思っていて。

今井

えっ?

川平

こういうと冷たい印象を持たれてしまうかもしれませんが、仲良くなることを目的にするのは少し違うかなと、思うんです(笑)。

「仕事に滞りないコミュニケーションがとれる」という観点では、仕事に対する考えやプライベートな一面も日報・分報を通じて知ることができる。

だから、リアルで会ったことがなくても「あれ、結構この人のこと知ってるぞ?」と思えて。そうなると、質問や相談もしやすかったり、初めてのザツダン(いわゆる1on1のようなもの)も盛り上がりやすい気がしますね。

「仕事に滞りないコミュニケーションがとれる」という観点では、仕事に対する考えやプライベートな一面も日報・分報を通じて知ることができる。

だから、リアルで会ったことがなくても「あれ、結構この人のこと知ってるぞ?」と思えて。そうなると、質問や相談もしやすかったり、初めてのザツダン(いわゆる1on1のようなもの)も盛り上がりやすい気がしますね。

髙木

うんうん。コミュニケーションを促進して仲良くなることが目的じゃなくて、あくまでチームの理想を達成することが大事ですもんね。

「分報」や「ザツダン」も上手く活用しながら、それぞれが心地よい距離感で、職場の人と関係性を築いていけるといいですね。

「分報」や「ザツダン」も上手く活用しながら、それぞれが心地よい距離感で、職場の人と関係性を築いていけるといいですね。

今井

なるほど。そろそろ終わりになりますが、今回お話を聞いて、オンラインとリアルそれぞれの良さを切り分けて考えることが大切だと学びました。

「どっちが良い・悪い」という話ではなく、それぞれの良さを組み合わせながら仕事をしやすい環境をつくる。そうした試行錯誤が大事になるんだな、と。

みなさんご協力いただき、ありがとうございました!

「どっちが良い・悪い」という話ではなく、それぞれの良さを組み合わせながら仕事をしやすい環境をつくる。そうした試行錯誤が大事になるんだな、と。

みなさんご協力いただき、ありがとうございました!

企画:今井豪人(サイボウズ)執筆:水玉綾 撮影:栃久保誠 編集:野阪拓海(ノオト)