旦那さんが会社を辞め、一家を養う立場となったタレント&エッセイストの小島慶子さんと、妻の海外勤務などを機に会社を辞め主夫となる選択をした堀込泰三さん(「秘密結社・主夫の友」CEO)。

前回に引き続き、「主夫家庭」という共通項を持つおふたりに、子育て家庭を取り巻く状況や、夫婦でそれを乗り越えるためのポイントを語っていただきました。今回はその第2回目です(全3回)。

夫への態度、自分がすっかり「ひどい旦那」に

ご夫婦でのすれ違いって、あります?

うちは、あんまりないですね。高校からの付き合いなので、お互いのことが、もう大体分かっている。

主夫家庭って、そういう人が多いんですよ。付き合いが長いから「男の沽券」とか無駄なことを考えずに済むんでしょうね。「私たちには、これが合っているよね」ということで自然とこうなった、という人が多いです。小島さんは?

すれ違いというか、私が不安を怒りに変換するタイプなんですよね。私は大黒柱になるつもりで生きてきていなかったので、やっぱり今も不安なんですよ、ひとりで一家を支えている状態って。なので、片働きになってから夫に対して厳しくなりました(笑)。

夫はこんな女と結婚するくらいですから、それはもうのんびりしているんですよ(笑)。それでまた私から見ると「詰めが甘い」としか言いようがない。

僕、そっち(小さな声で)。もしかしたら、ご主人と似てるかもしれない……。(一同笑)

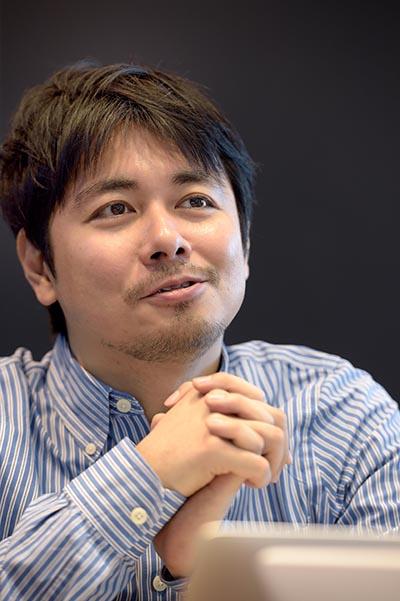

タレント&エッセイストの小島慶子さん。夫が会社を辞めたのを機に2014年に一家でオーストラリア・パースに移住。いまは仕事のため出稼ぎ状態で、一か月くらいずつ日本とパースを行き来している。『大黒柱マザー』(双葉社)、『解縛』(新潮社)ほか著書多数

分かります、すごく(笑)。

この前もね、息子に英語の家庭教師をつける相談をしていたんですけれど、「こうこう、こういう事情があるから家庭教師が必要だね」って話しているのに、その条件を無視して検索しちゃった。2度手間になるじゃない、詰めが甘い!(一同笑)

あちらの気持ちがすごく分かります(笑)。僕もそう思われてるんだろうな。直接は言われないけど。

言われないんだ。それは奥さんきっと、私よりはるかに魂の位が高い、できた方ですよ(笑)。

よく、ずっとおうちにいる女性が、旦那さんと話しているとイライラされたりして傷つくっておっしゃるじゃないですか。「ひどい旦那だな!」と思ってたんですけど、最近ちょっと、私もそういうことなのかもしれないと思って。(一同笑)

たぶん、おうちにいる旦那さんのほうは、一日誰とも話してないから、今日あったことを伝えたいんですよね。結論が欲しいんじゃなくて、「大変だったね」って言ってほしいんです(笑)。

性別ではなく「その立場のとき、人が陥りやすいパターン」がある

私も、自分が育休をとって専業主婦状態だったとき、まったく同じことを夫に言ったんですよ。「私は朝から誰とも話さず、ひたすらひとりごと状態でこの赤ん坊に話しかけてたから、話を聞いてほしい」とか言ってたんですけどね。

それが今は……。

「ごめん。ちょっと、結論から言ってもらえるかな?」(一同笑)

だからね、いざその状態になってみても、思ったほどうまくできないってことですよ(笑)。

結局、性別じゃないんだなって思いましたね。立場ですよね。

そう、性別じゃなくて、「その状況に置かれたときに、人が陥りやすいパターン」なんだと思う。たまたまそれが、今までは男性だったってことですよね。

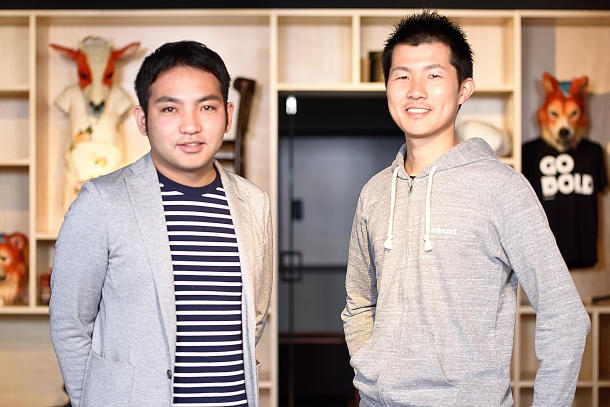

「秘密結社・主夫の友」CEOの堀込泰三さん。2人の息子(9歳・4歳)を育てる兼業主夫。東大大学院を卒業後、大手自動車メーカーでエンジン開発に携わる。2年間の育児休業を経て、2009年に退社。当時妻と子どもたちが生活していたアメリカへ渡り主夫となる。現在は翻訳業等。著書は『子育て主夫青春物語 ~「東大卒」より家族が大事』(言視舎)

そうそう。よくママさんたちと話してると、「週末に夫が寝てばかりいるのが許せない」って話が出るんです。起こして移動させても、またその場で寝ちゃうと。 うちは、妻がそれなんです(笑)。

私もそうかもしれない(笑)。

でしょ、本当に性別関係ないですよ。それはしょうがないんだな、って思うようにしてます。

「私は片働きなんて予定してなかった、とっても大変なの!」、被害者意識から解放された夫の対応

よくないことなんですけれど、片働きになってから、考え方に余裕がないんです。大黒柱はやってみたらやってみたでやりがいもあるし、面白いんですけれど。

でも特に最初のころは、「私は片働きなんて予定してなかった、こんな慣れないことをやるのはとっても大変なの!」っていう被害者意識が強かった。夫に対して「こんなしんどい思いをしているのは、今は私だけになっちゃった、仕事を辞めたあなたはずるい」みたいな言い方をしてましたね。

そのときの旦那さんの対応がよかった、って本に書かれてましたね。仕事を辞めたことについて、謝らなかったところがよかったとか。もし謝られてたら、どうでしたか?

すごく不安になって、腹が立ったかも。「謝るようなことをするなよ!」って。謝って取り消したくなるようなことで、人をこんな目にあわせやがって、みたいな気持ちになっただろうな(笑)。だけどそこで謝らないでくれたから、「彼が納得してることなら、それはしょうがないかな」って思えましたね。

堀込さんは、会社を辞めて後悔したことあります?

全然ないです。すごく楽しませてもらってます。よく同期の出世が気にならないかとか聞かれますけど、別に僕はそれはあまり気にならないです。 言えるとしたら、入ってくるお金は少なくなっちゃったよね、っていうくらいですね。

「主夫」になる決断をさせた東京の寂しさ

堀込さんはどういう経緯で、会社を辞めて主夫になったんですか?

僕は、妻が産後2か月のときから2年間育休をとって、その後は会社に戻って、共稼ぎで子育てするつもりだったんです。それが育休中に、妻の仕事の関係でアメリカで暮らすことになって、その生活がすごく楽しかった。そのままそこに居たかったけれど、会社で僕より後の人が育休を取りづらなくならないようにと思って、僕ひとり、いったん日本に戻って会社に復帰したんです。

でも寂しかったんですよ、本当に。だから結局、育休から戻って4か月で退社して、家族がいるアメリカに戻りました。

日本にひとりでいると、寂しいですよね。私も今、夫や子どもたちはオーストラリアのパースで生活していて、私だけ仕事のために、日本とパースを1か月くらいずつ行き来しているんですけれど。日曜の夕方とか、運悪くひとりで東京の部屋にいたりすると、超寂しい。

しんどいですよね。スカイプでビデオ通話するんだけれど、ちっちゃい画面で子どもが走り回っているのを見ると、余計に会いたくなるんです。

プヨプヨしたほっぺたとか、触りたくなるのね。

ベビーカーが「問題」になる特殊な都市

ご本(小島慶子さんの『大黒柱マザー』)にも書かれてましたけれど、海外と日本の子育ては、やっぱり違いますよね。

たとえば外国だとみんなが声をかけてくれるんですよね。ニコッと笑顔で、子どもに「元気?」みたいに話しかけてくれる。日本だと比較的、おばちゃんが声をかけてくれるけれど、アメリカでは高校生の男子とかまで声をかけてくれるのが、すごくいいなぁと思う。

長男が1歳のときから4歳になるまでアメリカにいたので、日本に帰ってきたら「ベビーカー問題」なんて話題になっていて、ビックリしました。なんでベビーカーで「問題」になるの?って。

全然、問題じゃないですよね。老人が杖をつくのと同じことですから。

そうですよね。そこは大きく違うなと思いました。子どもが大切にされているかどうか、という違いなんですかね。

私、子どもたちと初めて行った海外がウィーンだったんです。友人が旦那さんと2人の子どもと住んでいたので。そうしたら、あまりみんなが子どもに親切だから、ビックリしちゃって。そういうお祭りなのかと思った(一同笑)。知らない人が子どもにニコニコと話しかけてくれて、レストランでも子どもがめちゃめちゃ歓待されて。

それで友人に「ウイーンって特別だね」と言ったら、「違うよ、前に赴任していたロシアでもみんな子どもに親切だったし、ウィーンも親切。東京が、特殊なんだよ」って言われて、「ああ、そうなのか」と。

帰りの飛行機は日本の航空会社だったんです。当然日本の人が多い。そうしたら飛行機の通路ですでに、「チッ」て舌打ちをされて(苦笑)。子どもが通るのを、待てないの。

ですよね。ほんとうに全然違う。ただ、僕は日本の東京以外の場所は経験していないので、東京と海外だけで比較してしまうと、フェアじゃないかもしれないですね。

人口密度の低いところとか、人間関係の密度が濃いコミュニティだったら、東京とはまた違うかもしれないですね。

日本では、子どもは自己責任で作った「誰かの持ち物」扱い

日本の子育てで思うのは、子どもは「誰かの持ち物」扱いなんですよね。同じコミュニティのメンバーではない。だから、育休なんかも進まないんだと思います。「おまえが気持ちいいことをして作った子どものために、なんでこっちが合わせなくちゃいけないの?」くらいの認識なんだと思うんです。

どんな理由であろうと、そこにひとりの人間がいて、その人が自力で生活できない無力な状態なのであれば、誰か働く人がそのサポートをしながら環境を整えるって、当然でしょう? なのに、子どもの場合だと「おまえが趣味で作った持ち物のために、会社の制度を整えるなど厚かましい」って言われる。その子どもと自分は全然関係ないのに、なんで巻き込まれなきゃいけないのさ、って。

今40、50歳くらいの人が年を取ったときにね、その人の脈を取る医者とか、その人の年金支給額を決める官僚とか、いまその辺で騒いでる子どもかもしれないわけじゃない?(笑) それなのに、あまり人間扱いしないんですよね。

そうなんですよね。なんでなのか。教育なのか、余裕がないのか。

子ども自身に裁量を与えない日本社会

日本では、子どもが社会的存在じゃないんですよね。

上の子がパースの小学校で修学旅行みたいなのに行ったときに驚いたのが、親だけでなく、子どもも同意書にサインをするんです。国立公園に5日ぐらいキャンプに行ったんですけど、「ルールを守らず、皆を危険にさらすような人間には帰ってもらいます。その場合の交通費は親の負担です」って書いてあって、子どももそれにサインしなければいけない。

それって、子ども自身に判断を委ねている、裁量が与えられている、っていうことじゃないですか。全部大人が決めるんじゃなくて、「君が決めなさい」といってもらえる領分が、子どもにあるわけですね、これ、日本でもやればいいのにと思ったんです。

たとえそれが形式上のことだったとしても、そういう習慣があると、「僕が僕のことを決めるんだ」とか、「子どもであっても、僕がそう答えたものには、ちゃんと責任を果たさなければいけない」って知る訓練にはなると思うんですね。

そういう感覚は、日本にないですよね。

選挙権についても思うんです。「18歳で選挙権を与えるなら、大人の一員として自覚を持たなければ」とか言いますけど、そもそも、なんで子どもの意見が政治に反映されちゃいけないのか?

「政治に意見が反映される人間は、全員大人でなければいけない」という発想自体が、間違っていると思うんです。

子どもが子どもとして、未成年が未成年として、この社会が生きやすいかどうかを判断することに意味があるのに。だって子どもにしか言えませんよ。「すみません、この社会のこういうところが、子どもとして超生きづらいんですけど」みたいなことは。

「投票するんだったら、お前大人になれよ」っていうのは、未成年や子どもの領分が、この社会に無いってことだと思うんですね。それじゃ、いつまでたっても大人用の社会でしかない。

そうですね。僕、ちょうどアメリカ大統領選挙のときアメリカにいたんですけれど、キンダガーテン(米国の幼稚園のようなもの)でも、投票ごっこをするらしいんです。5歳くらいの子が、「僕はどっちの党を支持する」って。 だからそこはやっぱり、全然違いますね。

次回に続く(次回は3月22日の予定です)

文:大塚玲子/写真:橋本直己/編集:小原弓佳

/span>

/span>

そういった状況に立たされたときこそ、お互いの「声」に耳を澄ませることが大切なのではないでしょうか。

そういった状況に立たされたときこそ、お互いの「声」に耳を澄ませることが大切なのではないでしょうか。