元祖ハッカー、竹内郁雄先生による書き下ろし連載の第28回。今回のお題は「走馬燈」。

ハッカーは、今際の際(いまわのきわ)に何を思うのか──。ハッカーが、ハッカー人生を振り返って思うことは、これからハッカーに少しでも近づこうとする人にとって、貴重な「道しるべ」になるはずです(これまでの連載一覧)。

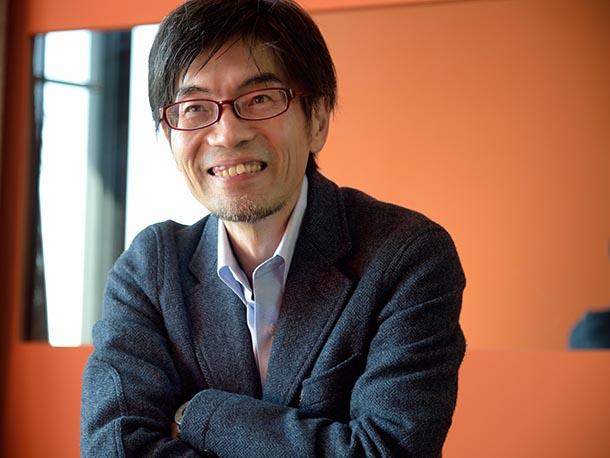

文:竹内 郁雄

カバー写真: Goto Aki

![hw028_cover_x610.jpg]()

人は死ぬ間際に走馬燈のように自分の過去の映像を思い浮かべるらしい。私は遺言状第1回で紹介したように生前葬は行ったものの、まだ走馬燈の経験がないので、一度は眺めてみたいものだ。と言っても、老人としてはノロノロ思い出すだけである。牛歩燈と呼ぶほうが相応しい。

最近の初等・中等教育(つまり、高校までの教育)の状況がどんな感じなのか、私はほとんど理解していない。私にはもう40歳近い子供が2人いるが、彼らの初等・中等教育がどんなものだったかもほとんど知らない。ひどい父親だったなぁ、といまごろ反省しても遅い。

だから、そのあたりを無視して、自分の幼児・初等・中等教育時代のいくつかのエピソードを思い出すことにしたい。

◆ ◆ ◆

私の母の実家は大家族であった。母には5、6歳下の妹(つまり叔母)がいる。近所だったこともあり、よく私の実家に出入りしていた。私は5人兄弟(上の2人は幼くして死亡)の下から2番目だったが、生まれたときに、その叔母が「ありゃあ、この子、オハギを投げ上げてソロバンで受けたような顔してる」と言ったというのが伝説になっている。

言うに事欠いてという気もしないではないが、名言だと思う。ソロバンで受けたというわりには小学校3年のとき、先生に「8÷8は0だ」と言って聞かなかったのだから、ソロバンからのダメージが大きかったのだろう。

終戦直後の貧しい時代ではあったが、上の子が2人続けて幼少で亡くなったせいか、幼稚園に入れてもらえることになった。その幼稚園に私はまったく馴染めなかったらしい。先生が「手を上げて」と言い、そのあと「手を降ろして」と言っても絶対降ろさなかったなど(これは自分では記憶していない)、ともかく先生の手を散々焼かしたらしい。どんなことが連続したのか分からないが、私は3日で幼稚園を退園することになった。そのあとは自宅(実家はお寺)で小学校入学までを過ごした。

そして、小学校。実家の周囲には3つの小学校があった。学区というのがあり、どういうわけか実家は一番遠い小学校の学区であった。子供の足で10分以上はかかったと思う。残り2つは多分5分ぐらい。私はこの小学校でも拒否反応を示したらしい。記憶がもう飛んでいる。多分、父親が手を回して、5分で行ける小学校へ学区外から通えるようになった。つまり、3日で無理矢理転校をしたことになる。

2002年ごろ(当時電気通信大学教授)だと思うのだが、NHKラジオ第一放送の朝10時ごろからの1時間番組にゲストで出ることになった。オハギ・ソロバン受けの顔が映らないのなら、これはラッキー。ほぼ1時間、(すみません、名前が出てこない)練達の女性アナと、途中数分程度の音楽を挟んで、生で対談するのである。たしか事前の打ち合せはしなかった。ラジオ用のスタジオなので、窓からは明治神宮の森と新宿の高層ビルが見えるという絶景だった。

行方定めぬ話の流れの中で、私の子供時代についての質問が出た。そのとき上記の幼稚園3日退園・小学校3日転校の話を思い出して喋った。何だかんだと、こんな対談が、1時間も持ったものだと思いつつ、もうそろそろ終わりだなと思っていたら、「これから視聴者からのファックスをご紹介します」とのこと。そんなの聞いてないよ、と思ったけれど、片手以上のファックスが届いていた。そんな時間帯だから、ほとんどが子供を幼稚園に送り出して、家事をしながら聞いていた主婦だった。複数あった感想の内容が「大学の先生にもなるような人が子供のころはそうだったのですか。自分の子供のことを考えると励まされました」というものだった。こんな下らない話で励まされたと聞いてびっくりしたのは私のほうである。

ところで、昔ならいざ知らず、21世紀になったのに、私の多くの知り合いから「おい、あれ聞いたぞ、おもろかった」とか、「玉音放送のように聞きました(?)」などと連絡が来たのにはもっとびっくりした。おいおい、ラジオだよ。家族にはおろか、誰にもこの生放送のことを伝えていなかったのだから。悪いことはできないと、そのときも改めて思ったのでありました。

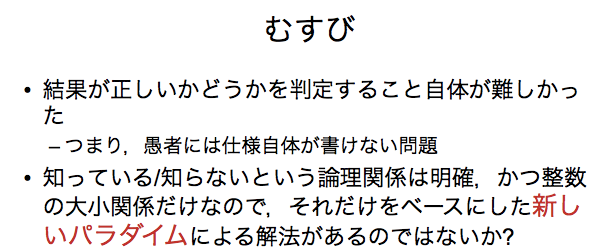

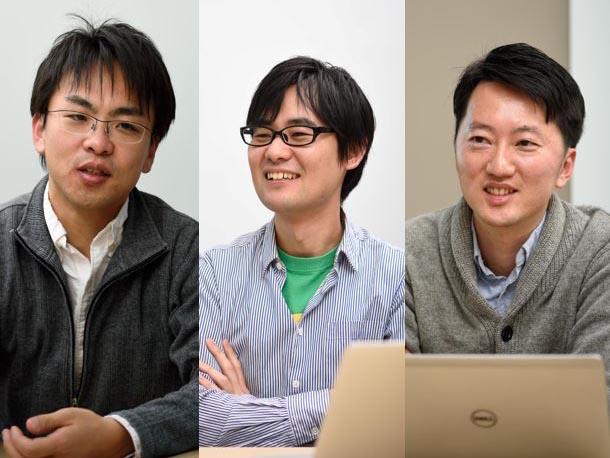

もうひとつの「ところで」は、「あの放送の途中で鳴っていたあの音楽は何だ?」という質問があったこと。実は、途中の休憩時間に鳴らす音楽のCD等を自分で選んで持ってきてほしいと事前に言われていた。で、番組の趣旨から言って、ほとんどの人は聞いたことがないだろうけれど、一聴瞭然の面白い短い曲を提案したのだが、NHKの人からも「よくこんな曲見つけましたねぇ」と感心された。写真1にそのCDを紹介しておく。全然関係ないはずだが、あのYMOのテクノミュージック(?)を思い起こさせるものがある。

![hw028_ph01_x610.jpg]()

写真1:グレゴリオ・パニアグアの「ファンダンゴ」。彼が独りで電子鍵盤を弾いている変奏曲。番組でかけたのは第11変奏と第12変奏。残念ながらいまは絶盤。彼には有名な「古代ギリシャの音楽」などいくつかの名盤があるが、アトリウム・ムジケーという団体での演奏である。エスプリの効き方が半端じゃない異才だと思う。

いまは音楽を趣味にしている私だが、小学校のときは音楽の時間が大嫌いだった。五線譜を見るだけで虫酸が走った。当然、試験の成績も最悪。100点満点の10点台だったと記憶している。思い起こすと、中学時代に見た1959年の映画「ベン・ハー」のミクロス・ローザの名曲が私を音楽に目覚めさせたようだ。この音楽を聞くためだけに映画を(あの長時間映画を映画館から出ず、2回連続というのも含めて)7、8回見たという記憶がある。「とことん」精神が出てきたようだ。

「8÷8が0」と言って聞かなかったころ、つまり小学3年生のときに好きな女の子ができた。いわゆる「初恋」だ。だが、彼女が私の本に「鼻賀低雄」と落書して、ハートブレイクとなった。オハギ・ソロバン受けだからしょうがないか。

卒業するときの成績は50人ほどの学級の中で10番ぐらい。決して優れた成績ではなかったが、3年生からずっと担任していただいた先生から「優良賞」のようなものをいただいた。ポテンシャルがあるのだから、これから頑張りなさいというおまけのような意味だったらしい。昔の教育はいろんな意味で大らかだった。

◆ ◆ ◆

越境入学だったおかげか、中学校もその小学校から直接進学できる、これまた越境入学だった。その中学校は、市の中心部の子供たちが行く一応進学校だった。皮肉にも、この中学校も自宅から最短距離にあった。思うに、父親が坊さん兼学校の先生だったので、何か細工したのかもしれない。

中学校でのいわゆる部活(※1)は新聞部だった。校舎の階段の下に数人入ったら一杯の小さな部室があり、放課後、よく暗くなるまでそこでダベっていた。女の子がいたからだろう。

戦後のベビーブーム時代に生まれた、いわゆる団塊の世代なので、中学校の1学年はたしか500人ほどだったと思う。部活でダベってばかりいたせいか、中学2年生のとき、その中で180位の成績をたたき出した(?)。勉強してないのだから当り前だ。これでは小学校卒業時にもらった優良賞が泣く。

そこで一念発起。一応ちゃんと勉強をして、すぐに1桁台に挽回。「やればできるんだ」の安直至極。あまりいいことではないですねぇ。

サッカーとの出会いは、中学3年生だったと思う。何も知らないで、雨のグラウンドで全員がボールを追いかけるだけの超底レベル団子サッカーを1回だけした記憶がある。ボールを蹴るのは面白い! それが原体験となって後々のサッカー好きにつながった。

◆ ◆ ◆

高校は、親が教育熱心だったからだろうが、市内の県立高校ではなく、隣の県にある国立大学の附属高校(金沢大学教育学部附属高校、略称金大附属)に片道2時間弱もかけて通学することになった。常に一番近い学校に通っていた中学時代までとは様変りである。現在はそうでもないらしいが、金大附属は石川県内で屈指の進学校であり、1学年3学級、つまり150人ほどの小さな高校であった。男女比率は3対1。

ここからのエピソード記憶は非常に豊富だ。親には「こんな遠くに行くのだから、もし1番の成績を取ったら、ステレオ装置を買ってくれ」という提案を飲ませてしまった。あの音楽嫌いだった私が、当時は音楽に飢えていたから、まさに目の前のニンジンである。ニンジンパワーの威力は絶大で、最初の学期で本当に1番になってしまった。これには私自身が驚いた。親は本当にしょうがないという感じで、ビクターの、電蓄がそのまま大きくなったようなステレオ装置を買ってくれた(※2)。

金大附属高校は、金大附属中学校からの進学者が多く、田舎から出てきた私は最初友達もすぐにはできず寂しい思いをしていたが、持ち前のいい加減さで少しずつ頭角を現し始めていた。恒例のリレー・マラソン大会(一部山道がある)の学級代表を決めようというとき、手を挙げてしまった。何か偉そうなことを言ったのかもしれないが、「じゃあやれ」となった。そしてその結果は途中抜かれまくってチームはビリ。マジに体が動かなかったのである。そんなはずじゃなかったと思ったが後の祭。逆にこんなことの積み上げで友達が徐々に増えていった。

しかし、さすがに片道2時間弱の通学は辛い。幸い、オハギ・ソロバンの叔母が金大附属から1キロ程度のところに家を建てて引っ越した。母がそこへ私を(多分)強引にねじ込んだ。要するに平日は叔母の家に下宿することになったのである。本当にラッキーだった。叔母には大変なお世話になったが、これで私の可処分時間は一挙に増えた。

下宿なので、食事は一緒にいただいていたが、そのほかの時間は部屋に籠るしかない。ほかにすることもないので、わりとよく勉強した。木村明著「英文法精解」(培風館)の改訂前の黄色いカバーの分厚い本(改訂版で768ページもある)を1年生のときに全部読んだ。だから、英語の授業は聞き流すだけになった。そこで、どういうわけか時間割にあった第2外国語のドイツ語の授業を選択で取った。大学でもドイツ語を第2外国語に取って楽ができたが、使わないものはやっぱりだめで、いまやドイツ語は脳の片隅で埃を被っている。

1年生の秋の運動会。この学校にはサッカー場、野球場、テニスコートに加えて馬場、さらにそれにプラスして、よく分からない空き地があった。運動会はその空き地で行われた。プログラムに学級対抗のアトラクション大会があった。私が所属していた1年B組(※3)の番のとき、ほかの連中のアトラクションに先駆けて、校長先生などが座っておられる本部席のテントの真反対から、私は鉢巻にワリバシの旗を挟んで、右手を後ろに隠したまま、必死の形相でダッシュをかけたのである。テントに近づくと先生方はすわっ何事かと身を避けられた。直前で停止した私は、右手に隠し持っていた風船笛(※4)をフーッと吹き、そして右手に高らかに掲げ、プーッという情けない音を出したのであった。放送では「ただ今は『必死の形相』というアトラクションでした」というアナウンスが流れた。いまどきでも当時でも、まずは許されない余興をやってしまったわけである。

◆ ◆ ◆

部活はいろいろとやった。放送部、美術部(*)、弁論討論同好会(*)、野球部。このうち「*」のついているのは仲間たちと創設した部である。私が入学するのとほぼ同時に新しい校舎が建ち(※5)、放送部の部屋も音を出す装置もピカピカだったので、最も入れ込んだのは放送部だった。音が洩れにくいということもあり、仲間と一緒に意味不明の絶打絶叫の即興演奏をやったものである。「作品」には「馬の腹」とか「アフリカ」という名前をつけ、開校記念祭のBGMにそれと分からぬように音量を下げて混ぜた。

2年生の夏には30分の放送劇「無窮動会話とその劇的終止」を自作して、全国高校放送コンクールに応募することになった。これは、3人の奇妙な男たちがジャンケンの研究について長い会話を続けた挙げ句、最後は氷金時を食べに行くか、ラーメンを食べに行くかの論争で終わる、会話だけからなるペダンチックな劇である。3人の声優(もちろん、同級生)には苦労をかけたが、放送局のちゃんとしたスタジオで録音していただいた。背景に流れるのは20世紀の前衛作曲家エドガー・ヴァレーズの「イオニザシオン」である。予想通り、県大会で最下位であった。他校が「野菊の墓」といった作品を出しているときだ。このテープが残っているかどうか定かではない。もう一度聞いてみたいものだ(※6)。

野球部は選手だった友人2人に誘われてスコアラーをやっただけである。スコアラーはなかなか神経の参る仕事ではあった。試合を楽しめないのである。その友人たちはもうこの世にいない。

美術部を仲間たちと作ったときは、学校から補助が出て絵の具などを揃えてもらった。私自身、何枚の絵を描いたか記憶が怪しいが、海辺の村の夜景を描いた水彩画と、赤い油絵具だけで描いた「赤い森」の2枚だけは覚えている。水彩画のほうは後輩の女の子がどうしても欲しいというので差し上げてしまった。

油絵の絵の具は金属化合物を油に溶かして練ったものだと思うが、白でも赤でも、金属化合物の種類で、口紅の種類ほどではないものの、本当に微妙に色合いが異なる。これが面白くて描いてみたわけである。キャンバスではなく、ベニヤ板にまず石膏を分厚く塗って山の形をつけ、その上に描いた。金沢市の中心街の画廊で開催した美術部の展覧会ではこれを展示した。しかし、石膏がもろくて、動かしているうちにあちこち崩れて剥げてきてしまった。いまこれはどこにあるのだろう?

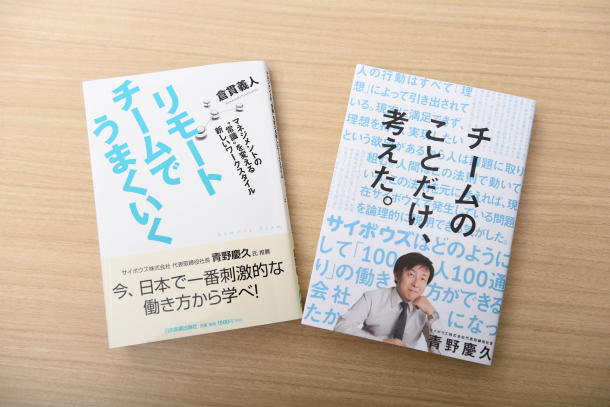

2001年ごろ、未踏事業で私は、はこだて未来大学の美馬義亮、木村健一、柳 英克さんたちの「アートゲノム・プロジェクト」のPMを務めた。このプロジェクトの成果「Thinking Sketch」を使って、油絵の「赤い森」の再現を試みたのが図1である。オリジナルは学校から見える山をモデルにしたのだが、ここでは立体感のない森になってしまっている。これは絵の要素をランダムに配置していくThinking Sketchだからやむを得ない。

![hw028_fig01_x610.png]()

図1:赤い森。オリジナルの油絵(40インチテレビの画面ぐらいの大きさ)とはだいぶ様子が違うが色彩の配置は少し似ている。

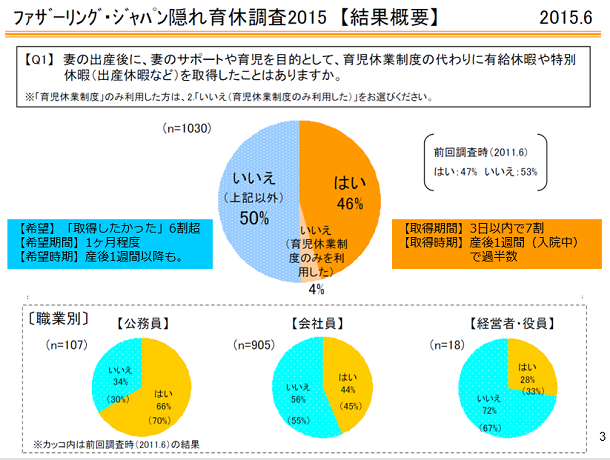

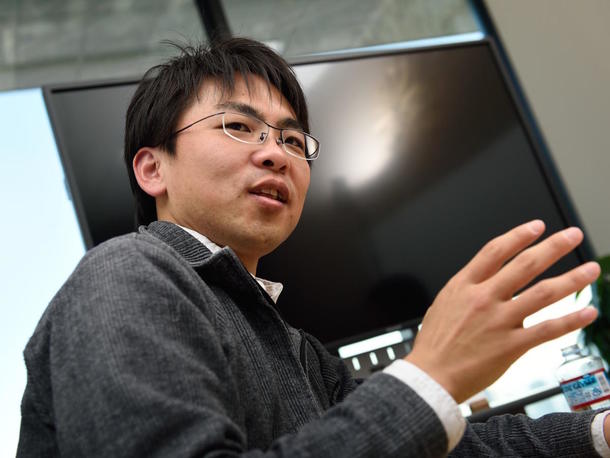

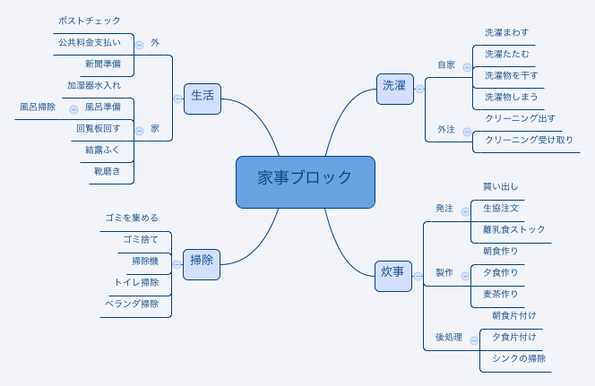

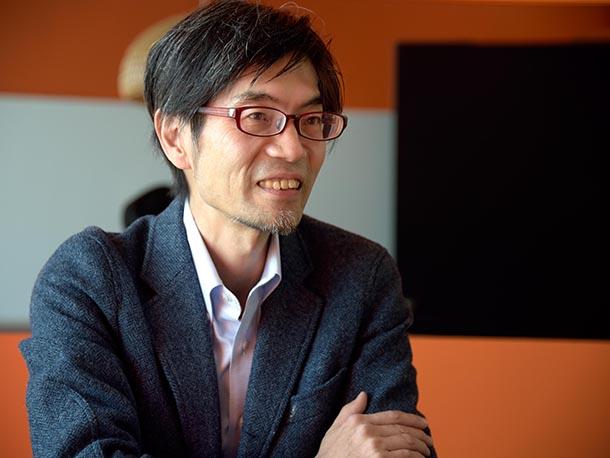

弁論討論同好会は、どうもあまりまともな活動をした記憶がない。唯一の記念は文字どおり写真2に示した記念写真のみである。それにしても人が多い。しかも全員同じ学年である。こういう写真を撮りたいがための方便だったのかもしれない。

![hw028_ph02_x610.jpg]()

写真2:弁論討論同好会記念写真。一番前で帽子を被って座り込んでいるのが私。手に持っているのは誰かの弁当箱だろうか。

まだまだエピソード記憶がダラダラと洩れ出てきて、切りがない。こんな時代があったというか、学校での生活をエンジョイしまくったというか、ともかく得がたい経験をしたなぁと思う。いまどきの子供たちはこんな経験をさせてもらえているのだろうか? 学校生活でもハッキングは可能なのである。(つづく)

※1:私のころは「部活」という言葉はなく、「クラブ活動」と呼んでいた。

※2:ウェブで画像検索したら、きっとこれだという画像が見つかった(「エレクトロニクス立国の源流を探る:No.116 電蓄からデジタルオーディオまで 第18回」)。この記事にある、ビクターの「STL-37」がそれである。いまどきは見ないスタイルである。横幅150センチほどはある結構大きな装置だった。価格は4万9800円。当時の初任給の3倍ぐらいではなかっただろうか。バネを使ったエコー装置がついていた。最初は面白がって使っていたが、すぐに使わなくなった。

※3:担任が板屋源清先生(ニックネーム「源ちゃん」)だったので、学級仲間で源B会という会を作った。このときの友人たちはいまに続く長い付き合いとなっている。学年でクラス替えがあるので、じわりと輪が拡がり、仲間も増えた。いまでも年に2回は「ダラ衆連」という名前で一緒に旅行したりしている。

※4:まだあるのかどうか知らないが、竹笛の先に風船がついていて、竹笛をくわえて息を吹き込んで離すと、風船がしぼんで竹笛が鳴る玩具。

※5:入学後の最初の冬は記録に残る昭和38年豪雪だった。古い木造校舎が屋根の雪の重みで崩壊した。ギリギリセーフだったということか。

※6:原稿はもう手元に残っていない。

竹内先生への質問や相談を広く受け付けますので、編集部、または担当編集の風穴まで、お気軽にお寄せください。(編集部)

この記事を、以下のライセンスで提供します:CC BY-SA

これ以外のライセンスをご希望の場合は、お問い合わせください。