左より「ルナルナ」事業部長 日根麻綾氏、「日本愛妻家協会」主任調査員 小菅隆太氏

絶滅が危惧される「愛妻家」を調査、保護、育成する「日本愛妻家協会」の主任調査員を名乗る小菅隆太さんと、女性のカラダとココロをサポートするスマホサービス「ルナルナ」の事業部長で新婚ホヤホヤの日根麻綾さんの対談後編をお届けします。 前半では小菅さんが離婚寸前から「奇跡のV字回復」を果たすまでの経緯をたっぷり語ってくれましたが、後編では日根さんが、結婚になかなか踏み切ろうとしない恋人にどのように決断をさせたのか、そのマル秘テクニックを披露! さらに、男性がなかなか気づかない、女性の身体と心の変化によって夫婦関係に生じる問題をどう乗り越えるか、といったことに話が進んでいきます。すでに結婚している人にも、これから結婚しようとしている人にも、より良い夫婦関係を築く上でヒントになる話が満載です!

結婚に踏み切ろうとしない男性をいかに決断に導いたか

日根さんは新婚で、夫婦関係もすごく良好とのことですが、どのような感じで結婚に至ったんですか?

わたしたち夫婦は、お互い30代で結婚しました。男性で、いろいろなことをさっさと進めていく人は、たぶん20代で結婚していると思うんですよ。

そうかもしれない(笑)

それに対して、30代まで結婚しなかったわたしたちは、どこか相手に責任を持つとか、人生を決めることから逃げてきた20代を過ごした同士なんだろうなと。実際、彼は「結婚しようよ」なんて追い込んだら、腰が引けるタイプでした。

そうなんだ(笑)

だから、ちょっと待ってみて、彼に決めさせたいと思ったんです。そのほうがきっと、結婚した後に主体的になってくれると思って。

おお! 戦略婚だね!(笑)

ええ(笑)。彼がずっと結婚を決めないというリスクもありましたが、仕事もあるし、それでもいいかなと思っていたんです。 ただし、いくつか布石は打っていました。私は仕事柄、卵子の老化や加齢による不妊といったテーマの本を多く読みます。それらを部屋にも置いているのですが、彼がウチに遊びに来る時にも隠しません。もちろん押しつけないし興味が無いならスルーをしてくれていい。

それで、向こうから聞いてきたら説明してあげる、と(笑)

そうそう。たまたま『赤ちゃんがほしい』という雑誌が部屋にあった時、まだ付き合って日も浅かったので彼はビックリしたと思います。あ、事実婚でもいいかな、と思っていた時期もあったので、その関連の本もあったなあ。そういう本を、あたかも仕事で必要な知識を身につけるため、という感じで置いておく。実際、必要でもあるんですが(笑)

いや〜、すごいなあ! 僕は愛妻家というのは、自分でなるのではなく、妻に育まれるものだと思っていて。そういう意味で完璧な教育ですね。 男性って、「こうしないとダメ」みたいに上から来られると、カラが固くなって一切聞く耳を持たなくなったりするんですよ。だから、「なぜか本が置いてある」というのは、最高のアプローチだと思う。日根さんは「愛妻家を育む技術」をすでに身につけていると思います。

プロポーズされた日に、「効いていたな」と確信したんですよ。わたしは33歳でプロポーズされて34歳で結婚したのですが、「なぜ今、このタイミングで結婚しようといったの?」と聞いたら、「だって35歳を超えると、女性は妊娠しづらくなるんでしょう? キミの体や、子供のことを考えたら、そろそろ結婚したほうがいいと思う」との答えが返ってきたんです。

いや〜、ホントに英才教育だなあ!

ふふふ。

男性の主体性を引き出す

「男性に主体性を持たせるようにした」というのもいいですよね。僕も実は、主体的な意見を言えない人間だったんですよ。なぜかというと、「ノー」と言われるのがものすごいストレスなんですよね。だから議論になっても「キミがいいならそれでいいよ」みたいにすべてイエスセットをとっていた。それって実は、すごく楽な他人との接し方なんですよね。 でも実は、妻は僕が「楽だからそうしている」ことを見抜いていたようで。夫婦関係が悪くなっていた時も、「あなたはこうしなくちゃダメ」とはまったく言わなかったんです。そうじゃなく「あなたはこの状況をどう思うの? どうしたいの?」と常に主体性を問いかけられていた。 それで僕が「こうしたいと思う」と答えると、「今、自分で言ったよね? じゃあそうしてよ」と。つまり妻が、僕の主体性を引き出すように誘導してくれていたんです。その結果、僕は、後発的だけど愛妻家として生きていきたいな、と思えるようになりました。

「あなたはどうしたいの?」というのは、奥さんからのものすごく大きなメッセージだったんですね。

今振り返るとそう思います。

すべてにイエスセットをとるって、男の人にありがちなズルさですよね。なんでも聞いてくれて、「キミの言うとおりにしてあげるよ」というのを、やさしさと見せかけるという。わたしの夫にも、そういうところがあるんです。

楽だからねえ(笑)

意思決定するって、実はものすごく大変なことじゃないですか? 先日、ハワイに新婚旅行に行ったんですけど、フライトもホテルも、すべてわたしが決めたんです。 彼は「何でもいいよ、キミの行きたいところでいいよ」というだけで、それがやさしさだと思っているかもしれませんが、決めたわたしは、「ホテルがあまり良くなかったらどうしよう?」とか、いろいろ考えますよね。もちろん計画するのは楽しいけど不安もあります。直前になって「なんていうホテルに泊まるんだっけ?」と聞かれた時には、さすがにカチンときましたよ!

はははは。

彼も分かっているのか、最近は、わたしが意思決定をした時には、必ずごほうびをしてくれます。オシャレなレストランに連れて行ってもらったり。

なるほど、意思決定のボリュームに応じてごほうびをもらう。いい考えだな(笑)。男って、そこでまた「あなたが意思決定しないのは楽だからでしょ!」なんて図星をつかれたりすると、小さなプライドを傷つけられてふてくされる、気持ち悪い生き物なんですよ。次の日まで引きずって、朝、玄関のドアをバーンと強めに閉めて出て行ったりする(笑)

男性のそういうズルさって、若いころはなかなか気がつかないじゃないですか? わたし自身、20代のころはそういうのがやさしさだと思っていましたから。だから、関係が悪化した時も「あなたはどうしたいの?」とメッセージを発信し続けた小菅さんの奥さんはすごいなと思います。

本当に感謝だよね(笑)

変化する女性の身体と心

先ほど産後クライシスの話も出ましたが、夫婦生活を送る上では、男性が女性の身体と心の変化について知識を持っていることもすごく大切だと思うんです。 女性って、妊娠・出産などにかかわらず、月のリズムで体調にものすごく大きな変化があるんですよ。でもそういうことって、男性は、結婚していても知らない人が多いですよね? せいぜい「生理中にはイライラしやすい」程度で。

そうだね。僕なんて何も知らなかったもんなあ。

そういうことを知ると、奥さんに対する接し方も変わるし、旦那さんにとっても、今、奥さんがそういう状態なのかわかって、楽になるんじゃないかと思うんです。

本当にそのとおりだよね。ただ、それについては正直、女性のほうから教えてほしいというのが正直なところかな。男性が自ら進んで本を買って学ぶ、というふうにはなかなかならないので。

奥さんから話されたら聞きますか?

う〜ん、どうかなあ(笑)。以前、妻がある先生の子育ての話を聞いてきて。「すごく良かった! こういうふうにするといいのよ」と説明されても、実はまったく響かなかった(笑)。でも、だまされたと思って自分も聞きに行ってみたら、本当に良くて。だから、第三者の話を一緒に聴きに行く、みたいなほうがいいのかもしれませんね。

実はそのあたりを「ルナルナ」でもやりたいなと思っていて。例えば、妊娠中の赤ちゃんの状態と、女性の体の状態を、サイトで日めくりのように表示して、夫婦で見られるようにするとか。 奥さんが「今日はわたしの体調はこうなの」と旦那さんにいっても、「ふ〜ん」で終わりかもしれないけれども、一緒にそういうものを見ながら話せば、第三者の意見としてスッと入っていくのではないでしょうか。

いいですね。男性が女性の心と体について考えることの裾野も広がるかもしれませんね。

更年期は深い夫婦関係にステップアップできるチャンス

女性の心と体の問題でもう1つ大きなものに、更年期障害があります。更年期について調査すると、「女性が気づかない」というパターンがあるんです。いろいろ症状は出ているのになぜ気づかないのかという理由に、1つは「認めたくない」という気持ちがあるのではないかと。閉経していくことが、「女性として終わってしまう」という喪失感につながるのだと思います。

「閉経」という言葉自体がドラスティックというか、キツい印象だよね。

ただ、わたしは、個人的には、更年期を迎えることが、新たな夫婦関係を築くポイントになり得るのではないかと思っています。それまでの「子供を作って、育てて」という夫婦関係から、改めてひと組の女性・男性として向き合って、より精神的に結びつきの深い夫婦関係にステップアップできるのではないかと。

僕は、いずれ妻が更年期を迎えることに、ある種のワクワク感があるんです。僕ら夫婦は、妻の出産直後、一度、どん底まで険悪な状態に陥って、そこから回復してからは、きちんと対話ができる関係になっている。つまり、「プレ更年期」を乗り切ったようなものなのかなと(笑) だから、妻が本当に更年期を迎えた時が、僕ら夫婦がこれまで経験したことの集大成になるのではないかと思っていて。

本当にそうかもしれませんね。いずれにせよ、実際に更年期を迎えた時に、夫が妻に「更年期なんでしょ?」と言っても余計イライラさせるだけ(笑)。そうなる前に、夫婦で少しずつ話し合うことが大事だと思います。

愛妻家であると認定するのは妻

自分の夫が愛妻家になってくれたらいいなと思う一方で、旦那さんが愛妻家を宣言している奥様の心境というのも実は気になるんですよね。わたしの夫は宣言しないでしょうし、わたしのほうもされたらムズムズしちゃうと思う。

そうだろうね(笑)

「愛妻家」という言葉の印象も、正直、女性としては受け身のように感じるんです。妻の主体性はどこに行ったんだろう? なんで「愛夫家」という言葉はないんだろう? と思ってしまいます。理想はお互いが愛し、愛されていることですよね。

僕は自分から「愛妻家です」と言ったことはないんです。あくまで「日本愛妻家協会・主任調査員の小菅です」と名乗っていて。

そういうロジックですね(笑)

僕は、愛妻家というのは、あくまで「妻がそう言ってくれるかどうかで決まる」と思っているんです。自称・愛妻家は、自己満足になりかねないかなぁと。少なくとも私はそうなってしまう。妻に「うちの旦那は愛妻家だと思う」と言ってもらえたら初めて愛妻家で、そう言ってくれる妻が増えたら世の中は変わるんじゃないかと。自称・愛妻家が何十人も集まって「俺たち愛妻家で〜す」なんて言っても、世の中は変わらないのかなぁと、そんな風に感じています。

なるほど。「そもそも愛妻家であると認定するのは妻」となると、お互いを尊重しあっているんだなと感じますね。奥さんが「うちの旦那って愛妻家なんだよね」と言って、旦那さんが「いやいや、それほどでも」と言っているくらいが、バランスが良い気がします。

そうだよね。欧米では愛妻家という言葉はないそうです。それは、離婚率が高い低いは別として、あくまで夫と妻は対等のパートナーとして愛し愛され、人生を歩んでいくものという考え方がスタンダードになっているからだとか。日本愛妻家協会としても、日本の新しい愛妻家スタイルを確立して、こういう生き方も楽しいよ、という事例でいられればいいと思っています。 周りから「奥さんの尻に敷かれて辛そう」みたいに見られてもひょうひょうとしている、みたいな。そういう感覚でいたほうが、僕の場合、楽に生きられるんです。 ただ、「あいつは愛妻家」となった瞬間、友達は減りますけどね(笑)

それ、すごく気になっているんですけど(笑)。やはり減りますか。

間違いなく減ります。ただ、僕も日本愛妻家協会の事務局長も、「愛妻家は友達は少ない、けれども妻という最高の友達を持っている」と言っているんです。

おお〜! いい言葉ですね〜!

「また二次会に付き合わない」とか「キレイなオネエチャンがいる店にも行かない」みたいに言われて、友達が少なくなったとしても、妻という最高の友人がいればいいじゃないかと。僕はそういうスタイルで生きていこうと決めたし、世の中にはそういう人がいてもいいのではと思います。 ただ、昔は愛妻家協会の名刺を出したりすると、気持ち悪がられたり、困惑されたりするばかりだったんですけど、最近は特に若い人から「僕も愛妻家になりたいんです!」と言われたりするんですよ。時代は変わってきたな、と思いますね。

そうですね。変わってきているんでしょうね。

アホでおバカな男というものを受け入れてほしい

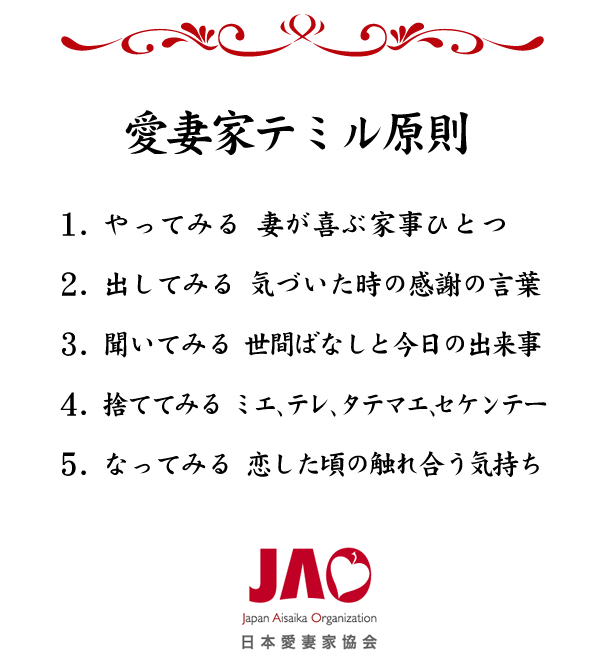

「日本愛妻家協会」には、「愛妻家テミル原則」というのがあって。 中でも、僕が一番強調したいのは、4番目の「捨ててみる、ミエ、テレ、タテマエ、セケンテー」なんです。

覚えやすいですね(笑)

男性は社会で仕事をしていると、いろいろなシーンで見栄、照れ、建前、世間体といったものと戦っていますよね? 妻の前だからこそそれらを脱ぎ捨てられるという感覚を、次世代の若い人たちに伝えていきたいんです。 「せめて家でくらい見栄や世間体を抜きにして、夫婦で対峙するのも悪くないね」みたいな気持ちがより多くの男性に芽生えれば、日本人の夫婦像は変わってくのではと思います。

確かにそういうことを、男性に限らず、20代30代の男女双方が意識すれば、もっと楽に生きていけるようになるかもしれません。

男性って、アホでおバカなものなんですよ。でも、「そんな俺だけど、妻であるキミと一緒にいたいんだ」という気持ちを、奥さんにはぜひ受け入れてほしい。実際、悪いところばかりじゃないんですよ? たまには力仕事もできるし、高いところにあるものも取ってあげられるかもしれないし(笑)

そうですよね。わたしもそういう気持ちで夫に接するようにします(笑)。今日はありがとうございました!

こちらこそ、とても楽しかったです!

【サイボウズ式編集部より】11月10日(火)、日本愛妻家協会の小菅氏とルナルナ事業部長の日根氏、サイボウズの青野社長が登壇する新たな男女のパートナーシップを探るイベント「おとなの、ぼくらの」課外授業を開催します。ご関心のある方はどうぞお申込みください。

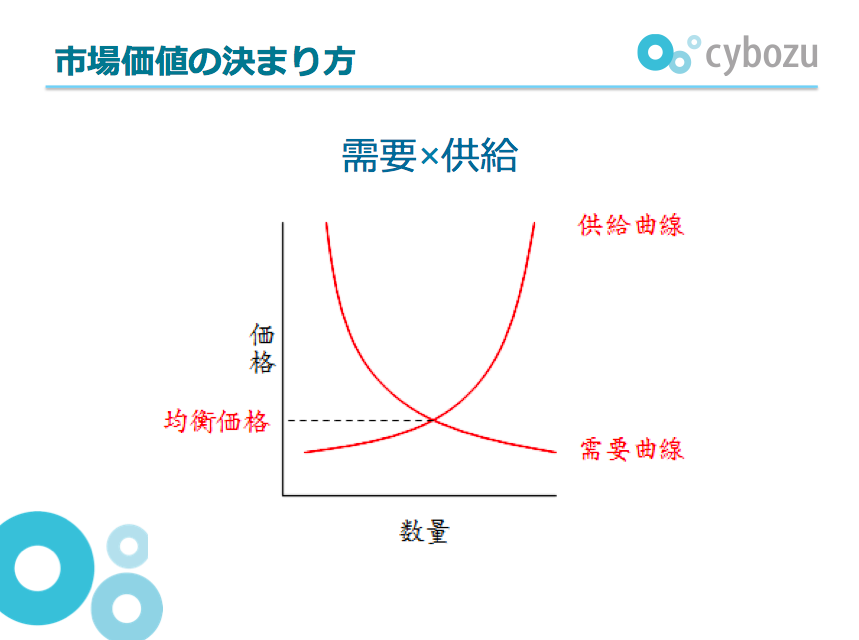

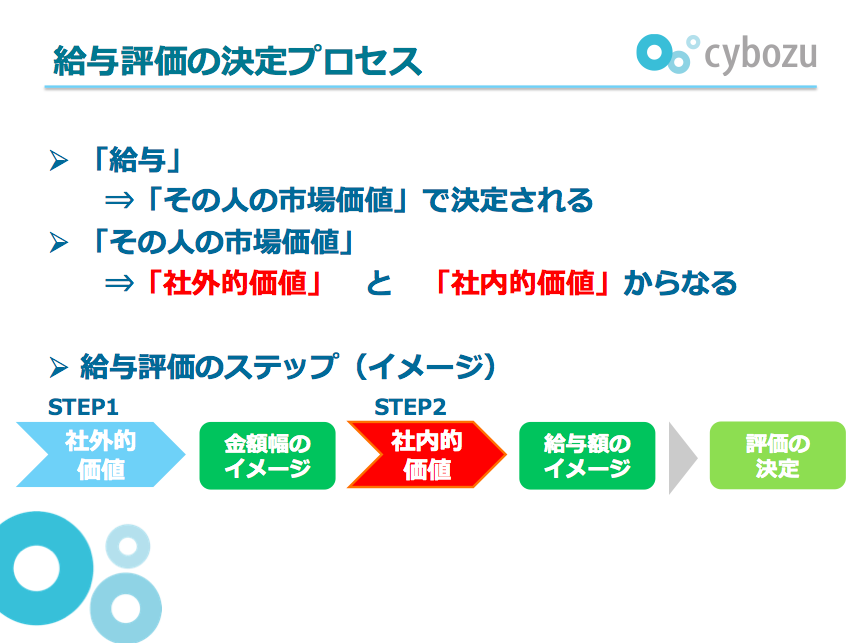

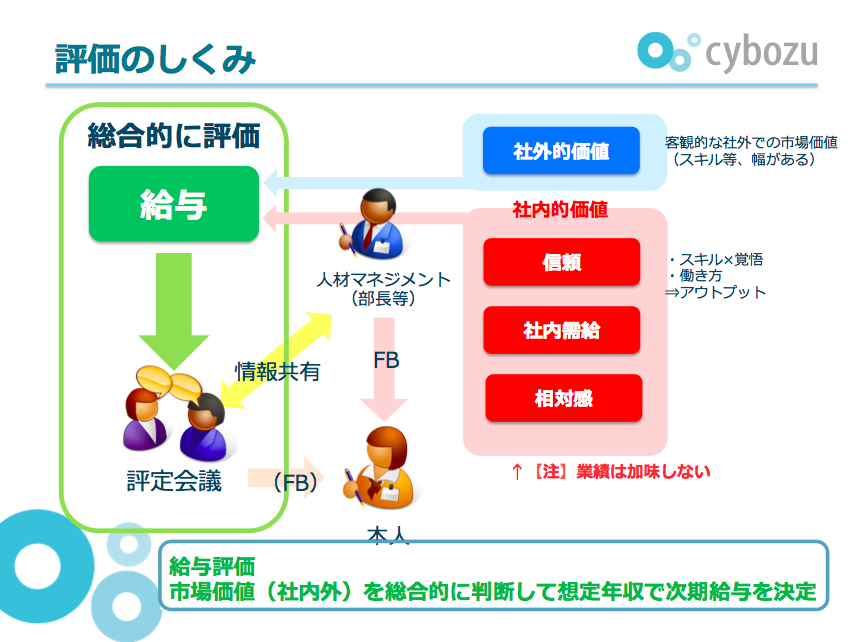

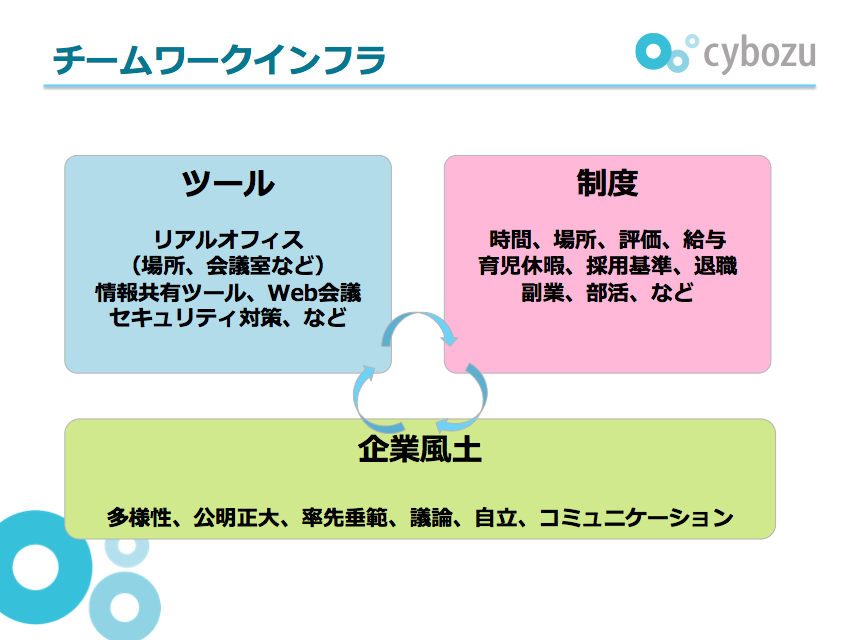

↑イメージ図

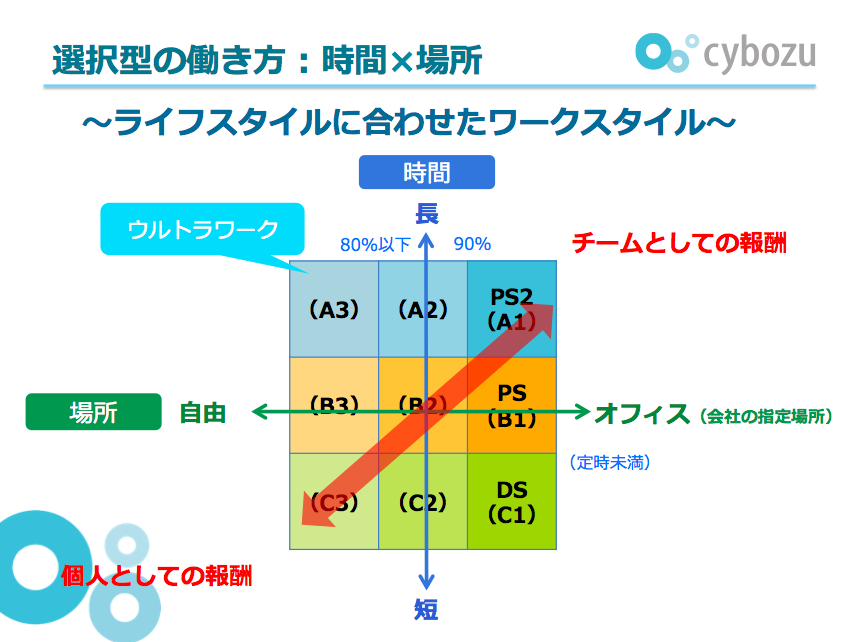

↑イメージ図